前回まで環境保全区域で家を建てる場合,見落としがちな,主に庭に関わる外構工事における制約と基本になる考え方について,お話してきました。

今回から,環境保全区域で実際に違法な庭をつくると事業者(個人の場合も施主=事業者となる)がどのような処罰をうけるかについて,実例をもとにお伝えしていきます。

事例としてとりあげる庭(校庭)は宮城県が仙台市の「広瀬川の清流を守る条例」(1974年9月28日制定)で定める第二種環境保全区域において造成した,宮城第一高校第2(人工芝)グラウンドです。事業者は宮城県知事となります。

2020年4月,宮城県は国から譲り受けた税務大学校跡地(9235㎡)で宮城第一高校第2グラウンドの造成を始めました。

民間開発業者でなく県が学校校庭用地として入手したので,これまで国によって保全率100%で良好に保たれてきた広瀬川自然環境

が保たれると安堵していたのですが,ある日川沿いの遊歩道を散策していると,グラウンドのほぼ全面で舗装工事をしています。

驚いて宮城県の建設局に電話し,グラウンドがあるのは第二種環境保全区域であり,川沿いに幅2mの保全用地を確保したうえで,最低でも敷地全体の24%を保全用地として確保しないと処罰されると伝えましたが,「舗装しても問題無いと聞いている」というので,条例を管理している仙台市建設局百年の杜推進部(河川課)に電話すると,

仙台市「人工芝は,市長の許可を要する工作物でない」

私「人工芝は条例施行規則第12条で規定される市長の許可不要な工作物でないので,市長の許可を要する工作物である」

仙台市「条例施行規則の『許可不要な工作物以外は許可必要』の規定では市民に何が許可必要な工作物であるかわかりにくい,市では,『許可申請の手引き』に記載している工作物のみ「許可必要」として運用している。「人工芝」は許可申請の手引きに記載していないので,環境保全区域において,保全率0%となる敷設を行っても全く問題無い」という驚くべき答えでした。

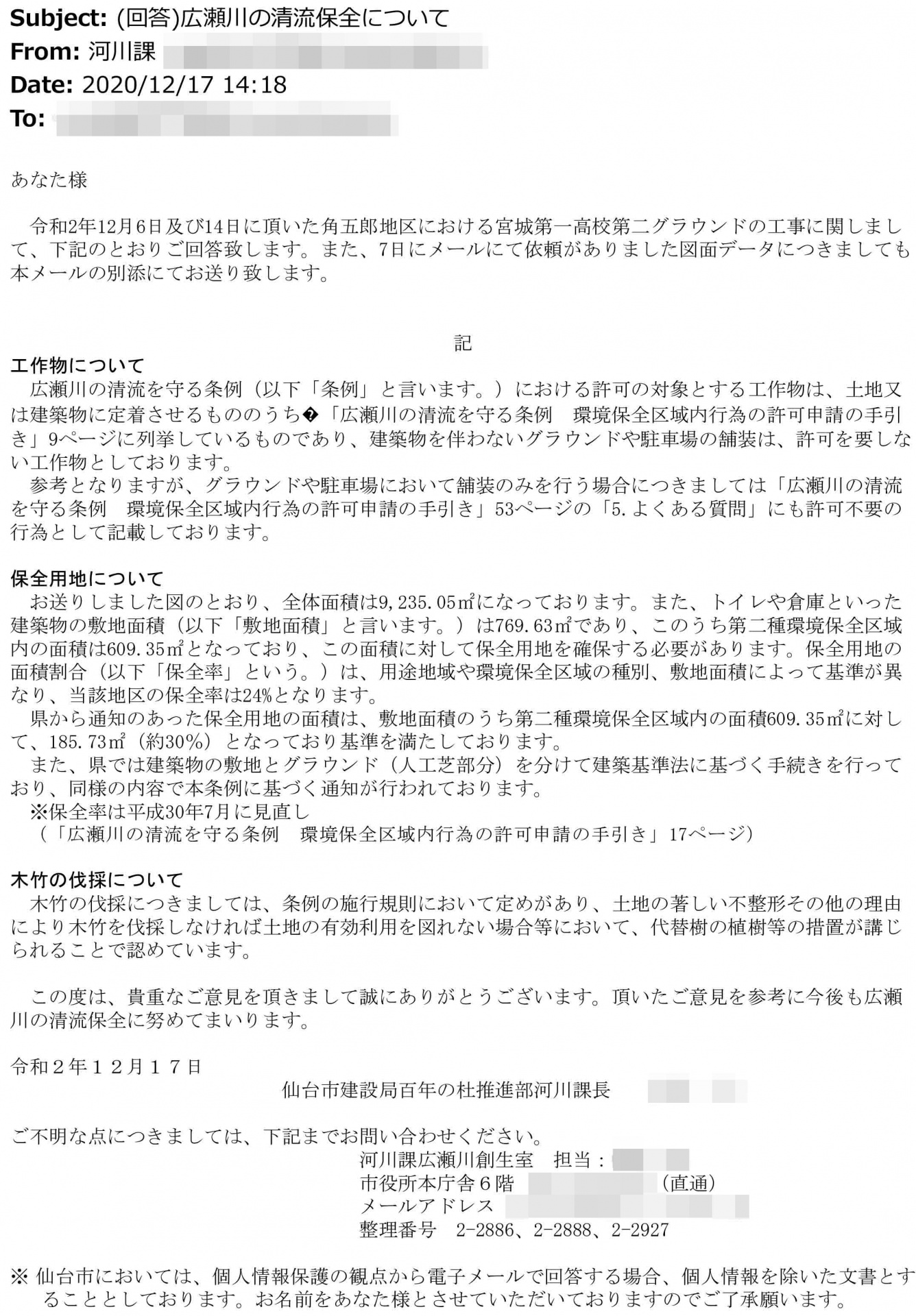

電話で話をしていても証拠が残らないので,市の電子申請システムで,市長に対して直接「条例第2条で定められた市長としての責務を果たすよう」申請し,その後何度もやりとりが続きますが,仙台市長からの公式回答(市長宛で申請しているため担当部署から回答を市長の,整理番号つき公文書による回答とし,個人情報等を消去して示します)の要約となっている以下の回答を示します。

つまり

「(条例第9条で定める)市長の許可が必要な工作物」とは

「条例施行規則第12条で『市長の許可を要しない』ものとされた以外すべての工作物」でなく,

「許可申請の手引きに『市長の許可を要するもの』としてあげられているもののみ」で

「人工芝」は『手引き』にないので市長の許可不要,また,

建築物を伴わないグランドや駐車場において舗装のみを行う場合は許可不要としているが,

条例では(建築物を含む)「工作物」すべてに対して規制があり,駐車場等について「舗装」を行う場合は,土地の区画形質の変更(土からアスファルト等)にあたるため,許可必要である。

ということで,仙台市においては,「広瀬川の清流を守る条例」の規定(施行規則)より,

市長が予告なしに頻繁に改訂し,許可申請者に配布している「広瀬川の清流を守る条例 許可申請の手引き」に曖昧に記載している内容(注1)が優先し,

宮城第一高校第2グラウンドは,全体敷地を

(1)「建築物を伴う敷地」とそれ以外の

(2)「建築物を伴わないと称する敷地」

に分けて申請しており,建築物を伴わない敷地であれば,保全率0%にしても(手引きにおける許可必要な工作物はないので)全く問題無いという,「条例」を骨抜きにする「手引き」を利用した運用を行っていて,

仙台市においては,「法(条例)の支配」でなく,「市長(注2)(手引き)の支配」が行われていることを示す,驚くべき内容です。

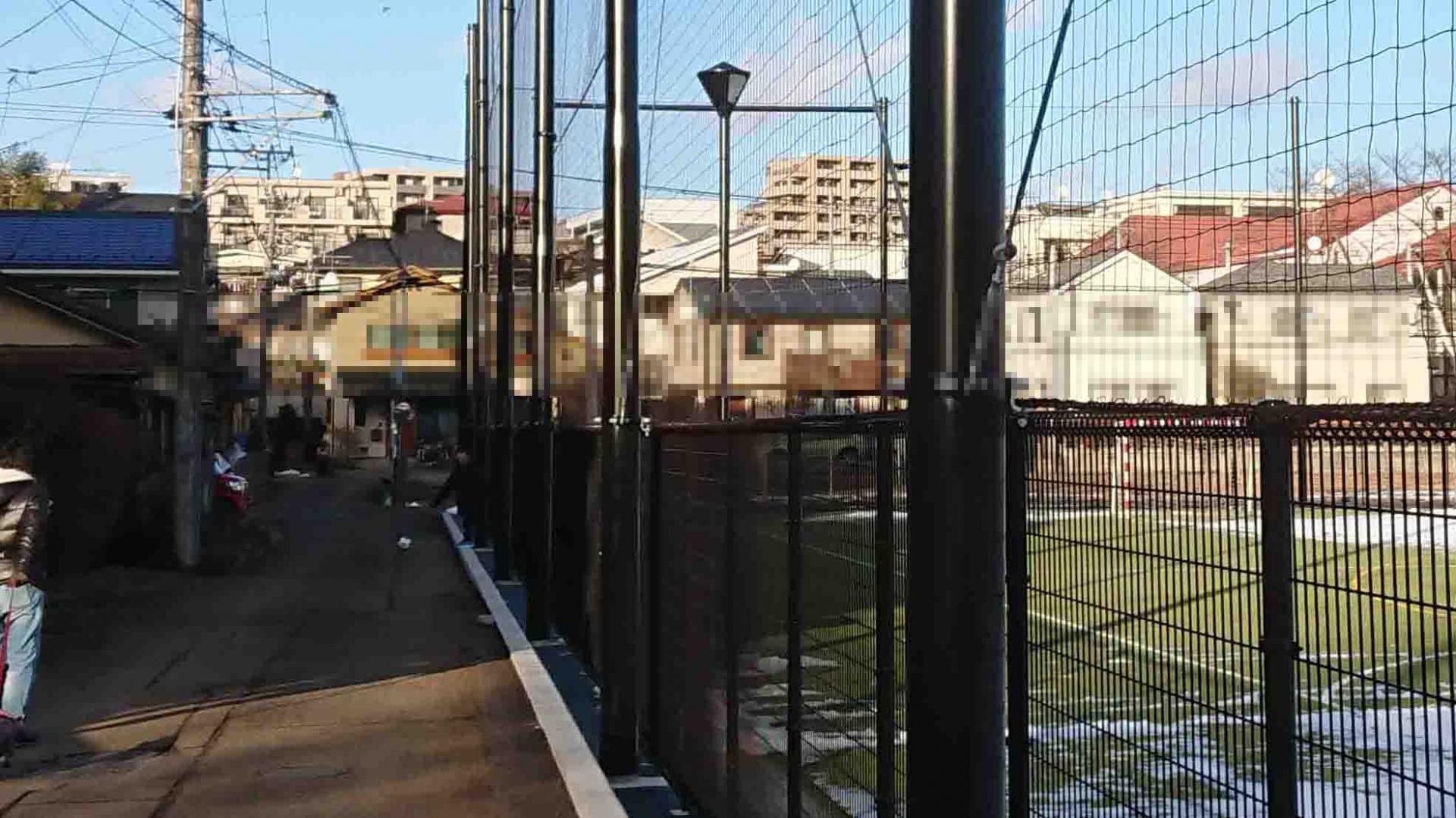

グラウンド外周の塀(高さ1.8mの侵入防止用のメッシュフェンスおよび高さ5(南面)/10m(東・北・西面)の防球フェンス)は工作物のなかでも「建築物」(建築基準法第2条1号)であり,グラウンド外周の(高さ5mを超える)照明灯は,条例でも手引きでも市長の許可が必要な「工作物」であるので,

仮に,人工芝グラウンドは「市長の許可不要」としても,グラウンド外周の「(建築物にあたる)塀」,および「照明灯」に関しては,条例でも,手引きでも「許可必要」であり,これらの工作物(建築物)に関わる敷地においては,市長の許可を得るのには保全率の規定を満たしている必要があるが,人工芝は保全用地でないので保全率の規定を満たすことができず違法であると写真

を添付して指摘したところ,

塀については,

写真の(侵入防止フェンスおよび防球フェンスは)塀ではなく「防球ネット」という(高さ15m以下の)「鉄柱」であるので「許可不要」。

照明灯については,

単なる照明灯でなく「公共の用に供する照明灯」であるので「許可不要」ということです。

「塀」でなく「(防球ネットという名の)鉄柱」であるという市長の回答に対し,

鉄柱の間を横に,X字形のワイヤーロープおよび場所によってはパイプで結び,侵入防止のための格子状のメッシュ(網)や防球ネットを張ったのを世間では,塀(メッシュフェンスおよび防球フェンス)と呼んでいます。そもそもネットは柱の助けなしに空中に浮遊しているのか,

「公共の用に供する」照明灯なので「普通の」照明灯と違って許可不要というが,写真を拡大するとわかるように,公共スペース(道路・住宅側)に光が漏れないように「遮光板」が設けられている。また,グラウンドは宮城第一高校関係者のみが使用し,全周にフェンスを張り巡らせ,門には施錠されていて,一般に開放されているものではないと,真面目に反論しましたところ,

「これまでも回答したとおり環境保全区域内における県の行為は、条例及び施行規則**に適合していることを確認しております」ということで回答が来なくなったので,私自身が告発をすることにしました

**「条例施工規則」に適合しておらず,市長が作った「手引き」に適合しているとする解釈を回答しているだけである

(つづく)

(注1)従来手引きでは,「保全率の規定」について「空き地のルール」

として,申請者に対し,簡潔かつ明瞭に図示されていたが,宮城第一高校第2グラウンドの違法性を指摘して以降,これらの記載は手引きから消えた。

(注2)現市長は,2005年9月11日,衆議院議員総選挙に宮城1区から民主党公認で出馬し初当選。

2017年7月23日,民進党を離党し,民進党と社民党の支持,日本共産党と自由党の支援を受けた野党統一候補として,自民・公明の県組織等と,現宮城県知事や前仙台市長が推す候補者ら3名を破り初当選,2019年仙台市議選で中立を貫くと自民からも市長を評価する声が上がり始め,

2021年8月1日市長選では,支援を目的に自公,立憲民主党など超党派市議35人の「有志の会」が発足,会に参加しない共産党も自主支援を表明,与野党双方の支援をうけ,無投票阻止を狙い立候補した候補者を大差で破り20万9310票を得て再選。8月20日,仙台市は,投票総数の4.1%にあたる1万498票の無効票のうち,白票は約67%の7012票あったと報告。

(以上Wikipediaより)

2025年8月3日市長選では,悠々と3選を果たす。市議会多数派を占める自民,公明両党との融和を優先し,昨年の衆院選では自民候補と街頭で並び,7月の参院選では自民候補を支える首長組織に加盟。自公との蜜月ぶりは強まるばかりだった。

2005年衆院選で政界に身を投じて20年,市政与党とのなれ合いに浸りきり,積み重ねた経験と知恵に裏打ちされた「郡カラー」を発揮できなければ,市民の支持を失う危うさが付きまとう

(以上河北新報2025年8月4日朝刊より)

市長と議会が対立し市政が停滞している伊東市の方が,市議会は市長のオール与党(2025年8月市長選より共産党が離脱)で条例を無視した独裁的な市政が行われている仙台市より,市政が刷新される希望があるだけ,ましに思われます。