こんにちは、浅野です。

甲子園は絶対暑いんだろーなーと思って行ってきましたが、さすがの大阪もすでに秋到来。陽が沈むのも早ければ風は昼間でも冷たくナイターが心地よい季節となっておりました。これは今月半ばのマツダスタジアムは寒いんじゃないかな

ナイター3連戦の二日目に、hory gardenのYさんから「いま甲子園いるよ」とメール着信。燕応援する!とおっしゃってくださったのに、残念ながら首位を狙う阪神に3タテを食らってきました。でも一度追いついて延長なったりして、ビールは楽しめたかなぁ?

さて、三日目の昼間に京都にお庭を見に行ってきました。京都と言っても、今回は京都府と奈良県と大阪府の狭間あたりにある京田辺市です。京都市内ではないお庭にはなかなか行けないので、こういう機会に一点集中です!

梅田のホテルから、近鉄を乗り継いで約1時間半で新田辺駅へ。やってきたのは酬恩庵(しゅうおんあん)一休寺です

京田辺の大学に通っていた友人に、明日酬恩庵に行ってくるよ!と言ったら、どこかと思ったら一休寺か!と言われ、初めてそこが一休さんのお寺ということを知りました 一休さんのお寺って実在していたのか・・・。

一休さんのお寺って実在していたのか・・・。

総門(禅宗寺院における表門のことだそう)をくぐると、長い石畳の参道。両脇にはカエデ類がたくさんあって秋は相当混むのだろうなと思ってしまった

日向は暑いけど、樹陰はとても涼しくて気持ちがよい季節。

足元にはサツキやハギなども植えられていて、四季を通じて楽しめるようになっていました。

方丈との仕切りの塀の石垣にも苔がびっしりと。酬恩庵の苔は手入れされていてどこもかしこも美しかったです。

受付から本堂までの長い石畳園路。

拝観受付所でお金を支払っていると、感じのとてもよい女性が「いまね、テレ東の番組であばれる君がロケで来てるんですよ。もしかしたら見れるかもしれませんね 」と教えてくださいました。一休さんのお寺ですし、そういった番組も多いんだろうなぁ。

」と教えてくださいました。一休さんのお寺ですし、そういった番組も多いんだろうなぁ。

ここの石畳は那智石のような黒い石でした。

受付のすぐ横には一休禅師のお墓が。ここは三日前までの申し込みで特別拝観を受け付けているそうで、当日までどこへ連れていかれるのか知らされていなかった私は悔し涙を流しました(笑)

門にある菊の御紋。なんと宮内庁が管理されているのだそうですよ。

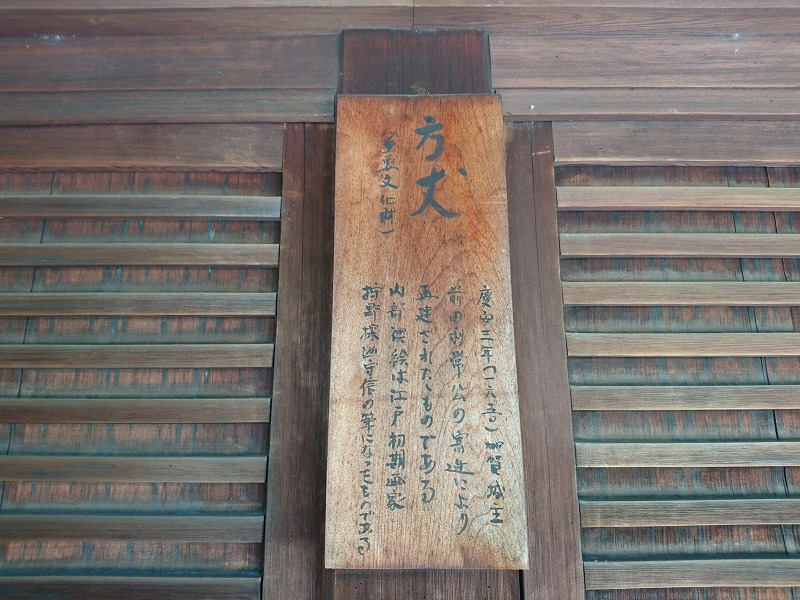

長い石畳の奥には本堂が。その手前右手に方丈があります。ちょうど一休禅師のお墓の裏手にあたります。

総門から受付まで参道を少しずつ登っていったのですが、庫裏と方丈は本堂などよりだいぶ低い位置にありました。それでも総門や道路のレベルよりは高いはず。ここで庫裏に入ろうとすると、「いま撮影中なんで」とADらしき人に「しー」っと言われ方丈庭園はあとに回すことに・・・ 確かに奥に和尚姿のあばれる君っぽい人がおった!

確かに奥に和尚姿のあばれる君っぽい人がおった!

ということで、順路とは逆になりますが先に本堂へ行くことにしました。

またもや素敵な苔と延段の路。

一休さんのお寺として有名な酬恩庵は元は違う名前でした。1200年代に開創したのですが、のちに戦火で荒廃し、1400年代に六代の法孫にあたる一休禅師が再興し、「師恩に報いる」という意味で酬恩庵と名付けたそうです。本堂はこのとき足利六代将軍の帰依によって建立されました。

本堂裏手には開山堂があり、酬恩庵となる前の妙勝寺を創建した大応大師の木造が祀られていました。

また、少年時代の一休さんの銅像があったり、

お地蔵さんの小径などもありました。

そんなこんなで15分ほど時間がたってから、再び方丈庭園へ。

中門を再びくぐり、庫裏へ入るとすでに規制解除?されていて入ることができました

庫裏から方丈へと抜けると、すぐに目に入った白砂敷きの枯山水庭園(方丈庭園)。いつものように縁側に腰をかけ、このお庭の構成を本で勉強していると、方丈の中ではまだ撮影が行われていたようで、あばれる君と酬恩庵の和尚さんが会話をしていました。そのため端っこに移動

生垣の奥に見ているのは、受付横にあった一休禅師のお墓の建物です。

方丈の真ん中より。一休禅師のお墓のほうは高くなっているので、白砂と生垣の間の法面にはサツキが植えられています。解説本には同じく京都の詩仙堂(サツキが有名な枯山水庭園ですね )を倣ったとも書いてありました。

)を倣ったとも書いてありました。

右端には大きなソテツが植えられていて、典型的な江戸時代初期の禅式枯山水庭園と言われています。

本堂は足利六代将軍のときに建立と書きましたが、こちらの方丈や庫裏や東司などは、加賀三代藩主の前田利常公が大坂夏の陣の際に酬恩庵に参詣したおり、寺の荒廃を嘆き再建させたそうです。ここで加賀百万石真っただ中の利常公が出てくるとは思いもよらず、主人と二人びっくりしてしまいました。

方丈の中央には一休禅師の木像が安置されており、等身大と思われるその木像の頭髪と髭は自身のものを植え付けられたそうです。とてもリアルでした。方丈の中は変わった造りで加納探幽の襖絵が目を惹きましたが、それよりも欄間にあたる部分が何もなく空洞だったのがとても気になりました。ああいう構造ってなんていうのかなぁ、写真は建物内なので撮影していいのか分からず撮らなかったので説明不足ですみません

方丈には南庭、東庭、北庭と三つの庭園があるのですが、こちらが東庭。作庭はすべて三者の手によってなされているそう。

大小様々の大きさの石を配石してあり、その様を一六羅漢像にのぞらえているそうです。塀の右側は総門から入ったところの長い参道ですので、秋には枯山水越しの真っ赤な紅葉が楽しめるのでしょうね

こちらは北庭。中央奥にあるものが枯石滝組ですね その昔、正面には比叡山が拝めたそうです。

その昔、正面には比叡山が拝めたそうです。

とにかく日差しの強い日で、影の出方がとても濃くてスマホ撮影には向かない日でした。なんでカメラ忘れたんだ!

大体見終わったところで受付に戻ると、あばれる君たちご一行が今度は特別拝観の一休禅師のお墓へ入ろうかとしているところでした。ちらっと見たかったなぁ~もちろんお庭のほうですが(笑)

なんにしても、またいずれ紅葉の時期や特別拝観の庭園を見に来たいと思います。今年見たいろんな庭園のなかでは、今のところナンバー1かしら。かなり有名なところみたいなので、行ったことある方も多いとは思いますが。

最後に京田辺市のマンホール!仕切弁ですが。

調べてみると、京田辺市の市花はヒラドツツジだそうなのでそれかと思います。大きいマンホール発見できずに残念。

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)