1974年9月28日制定された「広瀬川の清流を守る条例」は,かつては,仙台市民にとって憲法のようなものだ,といわれていたようであるが,その理由は格調高い前文から想像することができる:

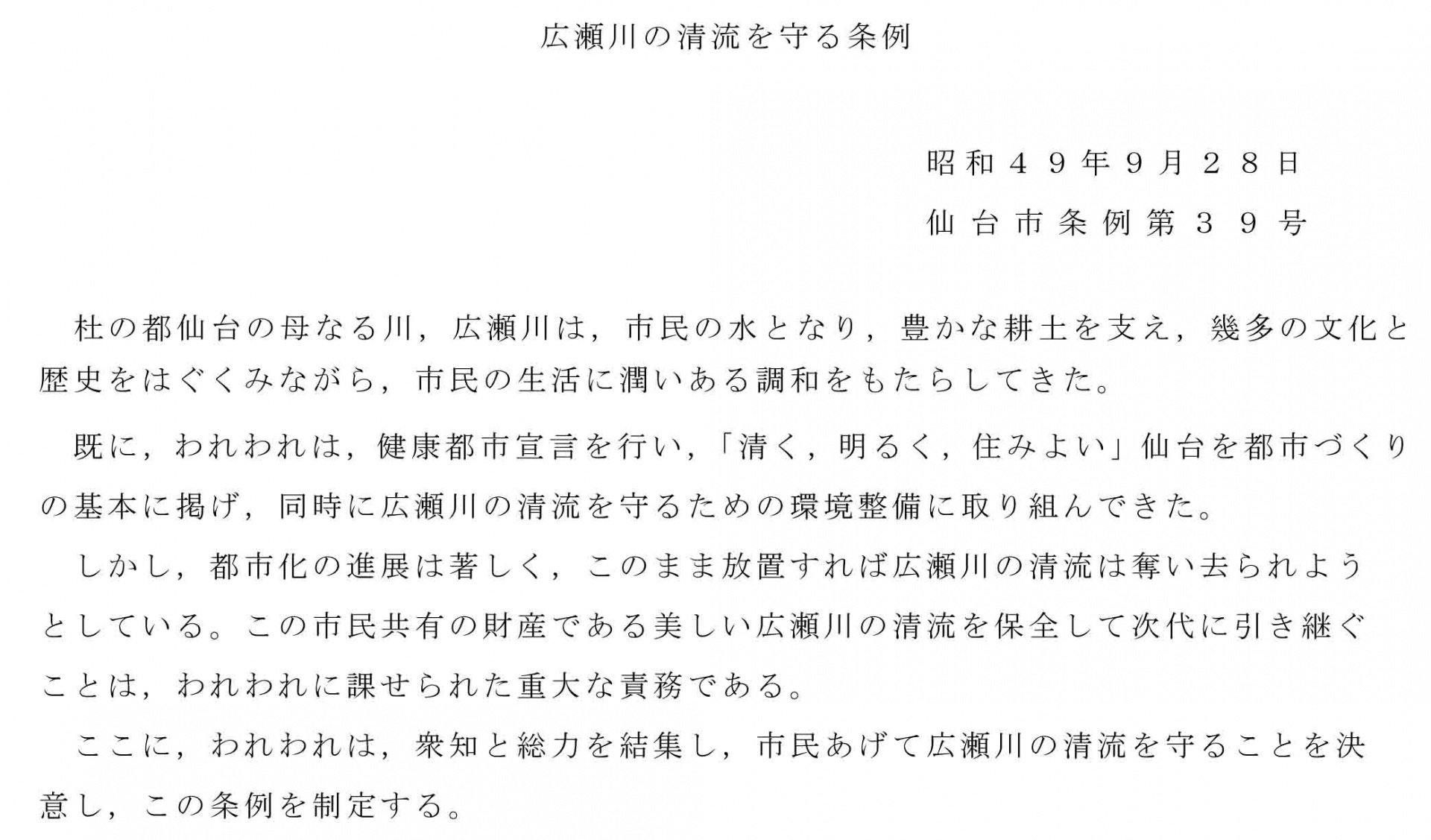

広瀬川の清流を守る条例 前文

広瀬川の清流を守る条例 前文

条例は第1条(趣旨),第2条(市長の責務),第3条(事業者の責務),第4条(市民の責務)と続き,

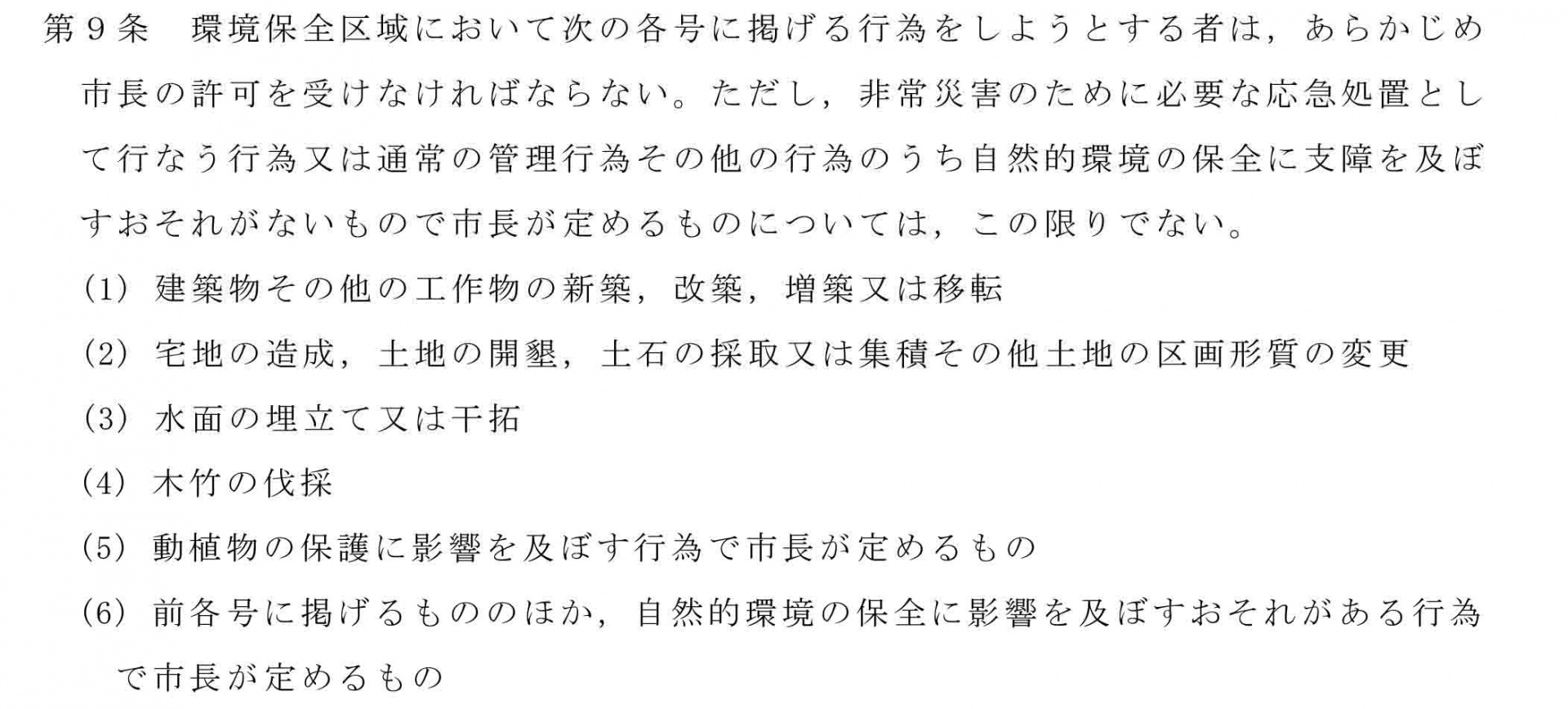

第9条(環境保全区域における行為の制限)で

第9条1項

第9条1項

(1)~(6)に具体的にあげられている行為を行う者は,あらかじめ「市長の許可」を受けなければならない,と規定し

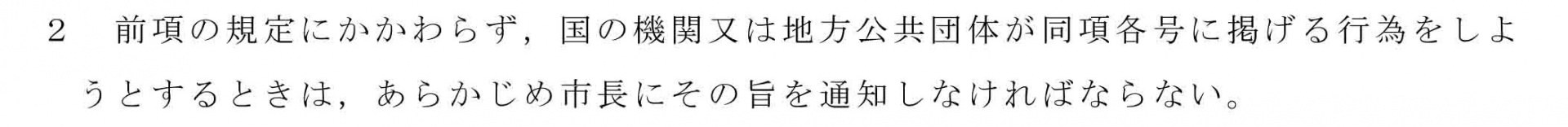

第9条には,第2項として

第9条2項

第9条2項

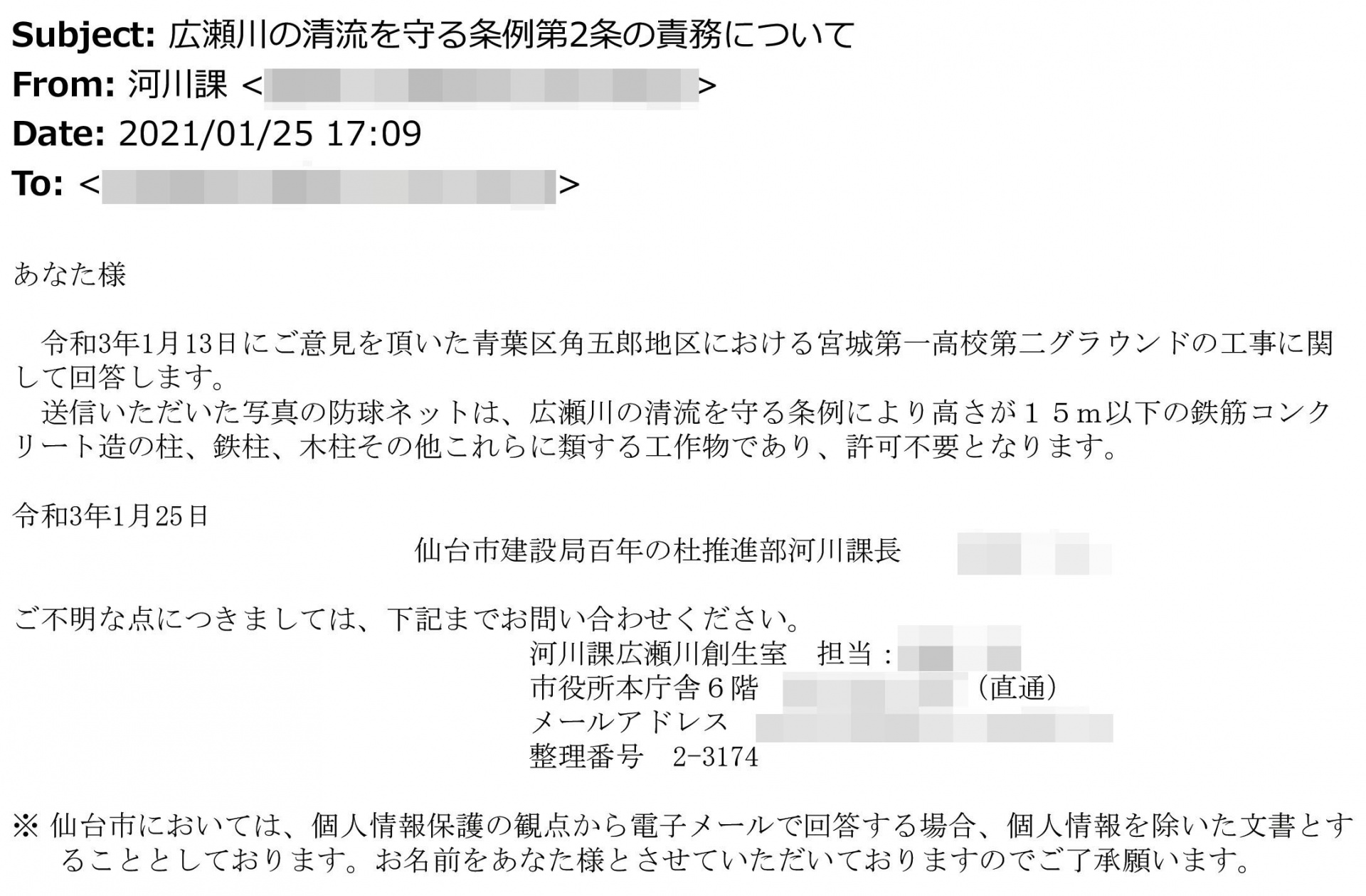

とあり,国の機関又は地方公共団体が開発行為を行う場合,「市長の許可」でなく,「市長への通知」をもって行うよう規定されている(注1)。

第9条の規定に違反した者(市長の許可を受けずに行った者,または市長に条例の規定に適合した通知を行わず(市長の許可を受けず)開発行為を行ったもの)に対し,第13条(中止,原状回復命令)で市長は工事の中止や,原状回復を命ずることができ,第18条(罰則)で,第13条の規定による命令に違反した者を処罰することができる,としており,この条例が単なる憲章的なものでなく,法的な拘束力をもったものであることを示している(末尾の参考文献参照)。

***********************

2024年春,兵庫県知事を巡る混乱を知り,思うところあって,宮城県知事を再告発することにしました。

***********************

本題に入る前に,まず前回までのおさらいを時系列で説明していきます。

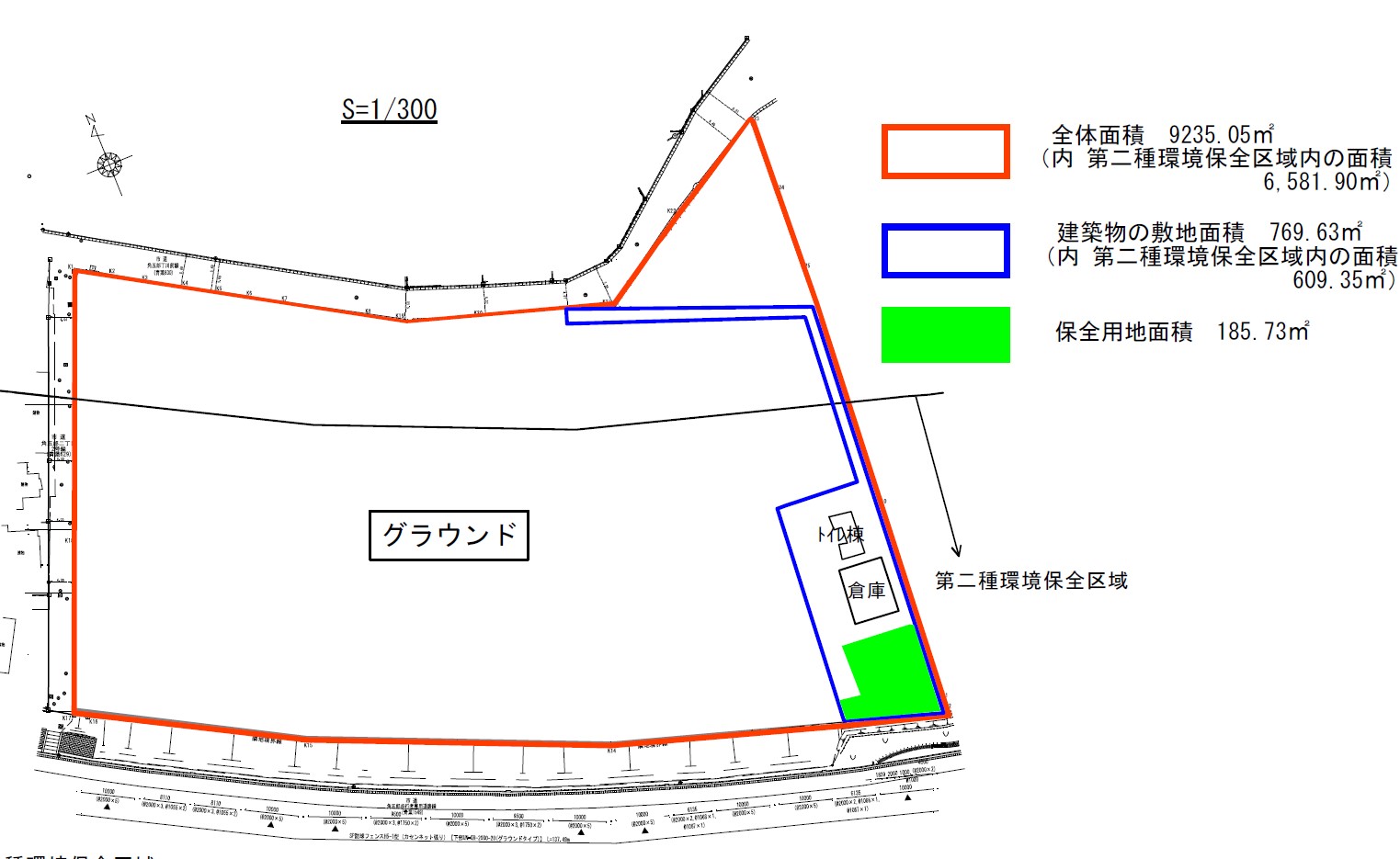

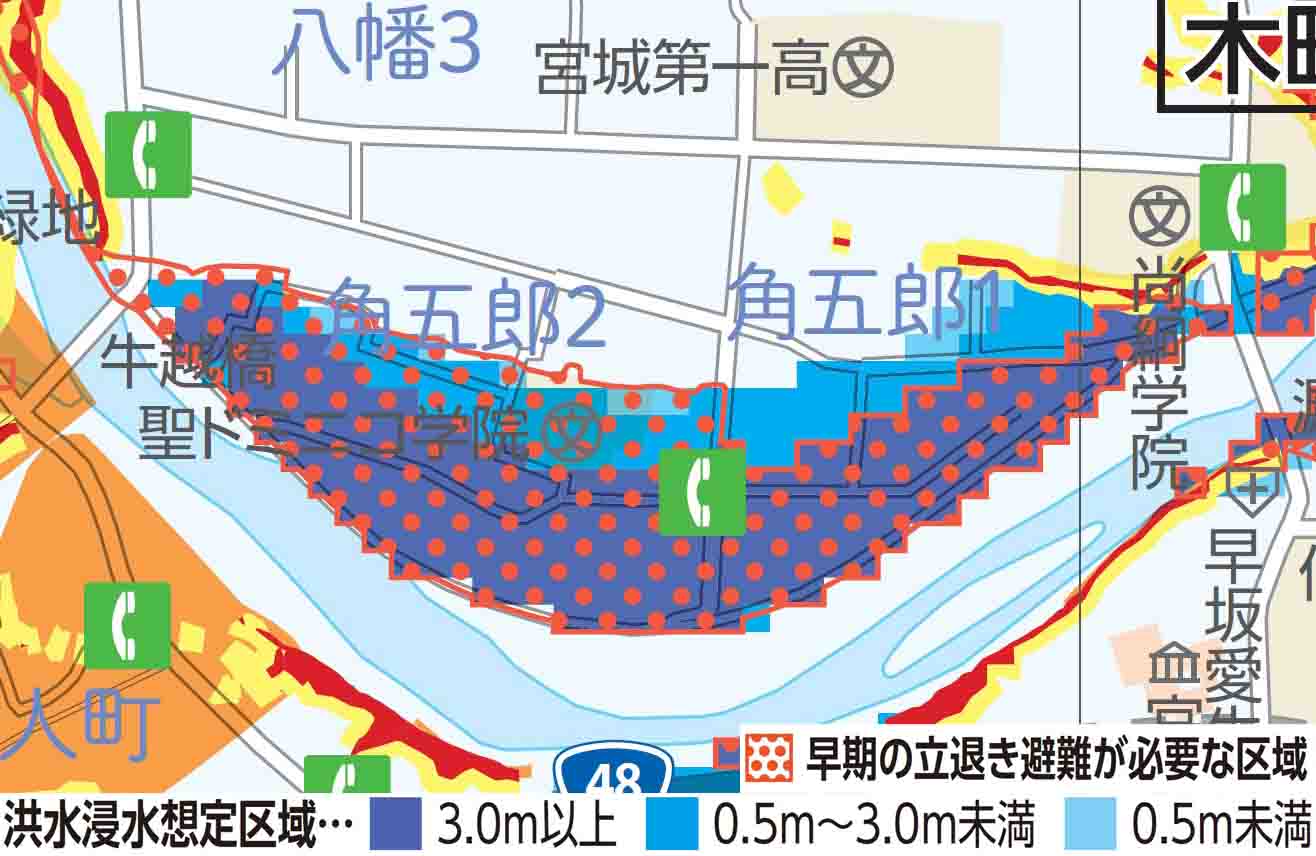

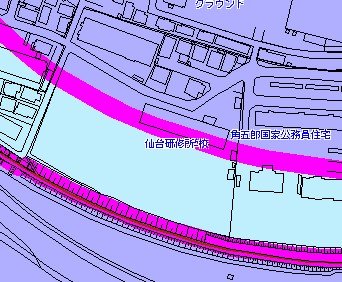

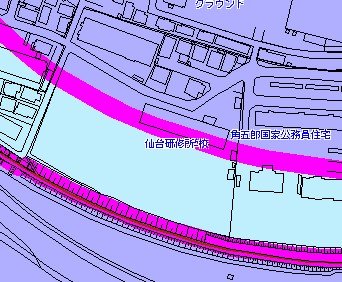

1.宮城県は「広瀬川の清流を守る条例」で第二種環境保全区域に指定されている土地(図1,税務大学仙台研修所校跡地)

図1 宮城第一高校第2グラウンド全体敷地における第二種環境保全区域(ピンクの帯の間の水色の部分,仙台市都市計画情報提供サービスより),税務大学仙台研修所校当時「校舎」は保全区域外(図ピンク帯より上側)に建築されており保全率はほぼ100%。グラウンド(「校庭」)であるから敷地中央部に樹木はないが,グラウンド外周には樹木が良好に保全されていた(図2)

図1 宮城第一高校第2グラウンド全体敷地における第二種環境保全区域(ピンクの帯の間の水色の部分,仙台市都市計画情報提供サービスより),税務大学仙台研修所校当時「校舎」は保全区域外(図ピンク帯より上側)に建築されており保全率はほぼ100%。グラウンド(「校庭」)であるから敷地中央部に樹木はないが,グラウンド外周には樹木が良好に保全されていた(図2)

において,宮城第一高校第2グラウンドを造成する際に,グラウンド東側で前所有者である国によって良好な状態で保全されてきた樹木(図2,⇔,⇒)

図2.宮城第一高校第2グラウンド造成によって伐採されたグラウンド東南部にあった樹木(⇔,⇒,Google Earthより)

図2.宮城第一高校第2グラウンド造成によって伐採されたグラウンド東南部にあった樹木(⇔,⇒,Google Earthより)

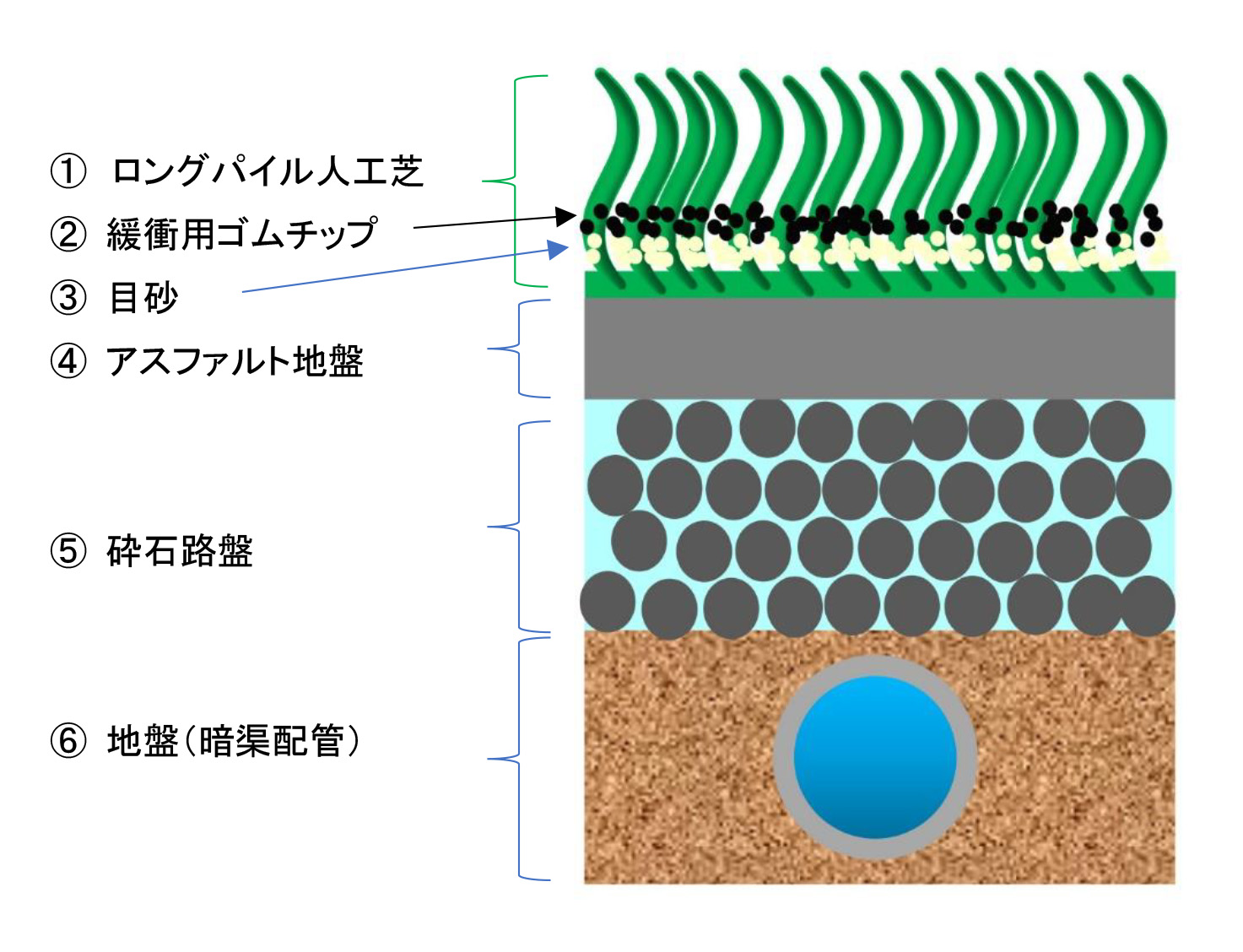

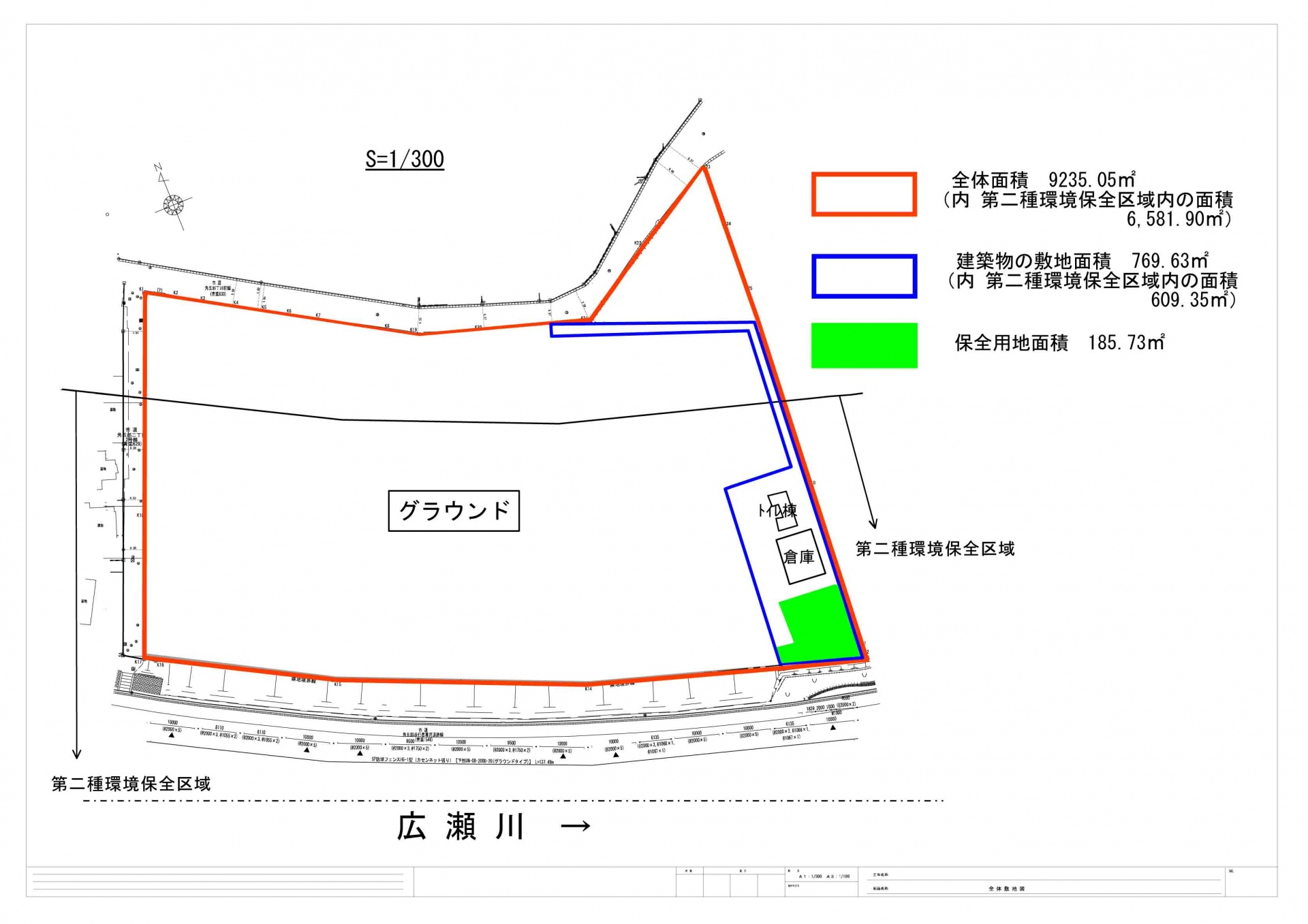

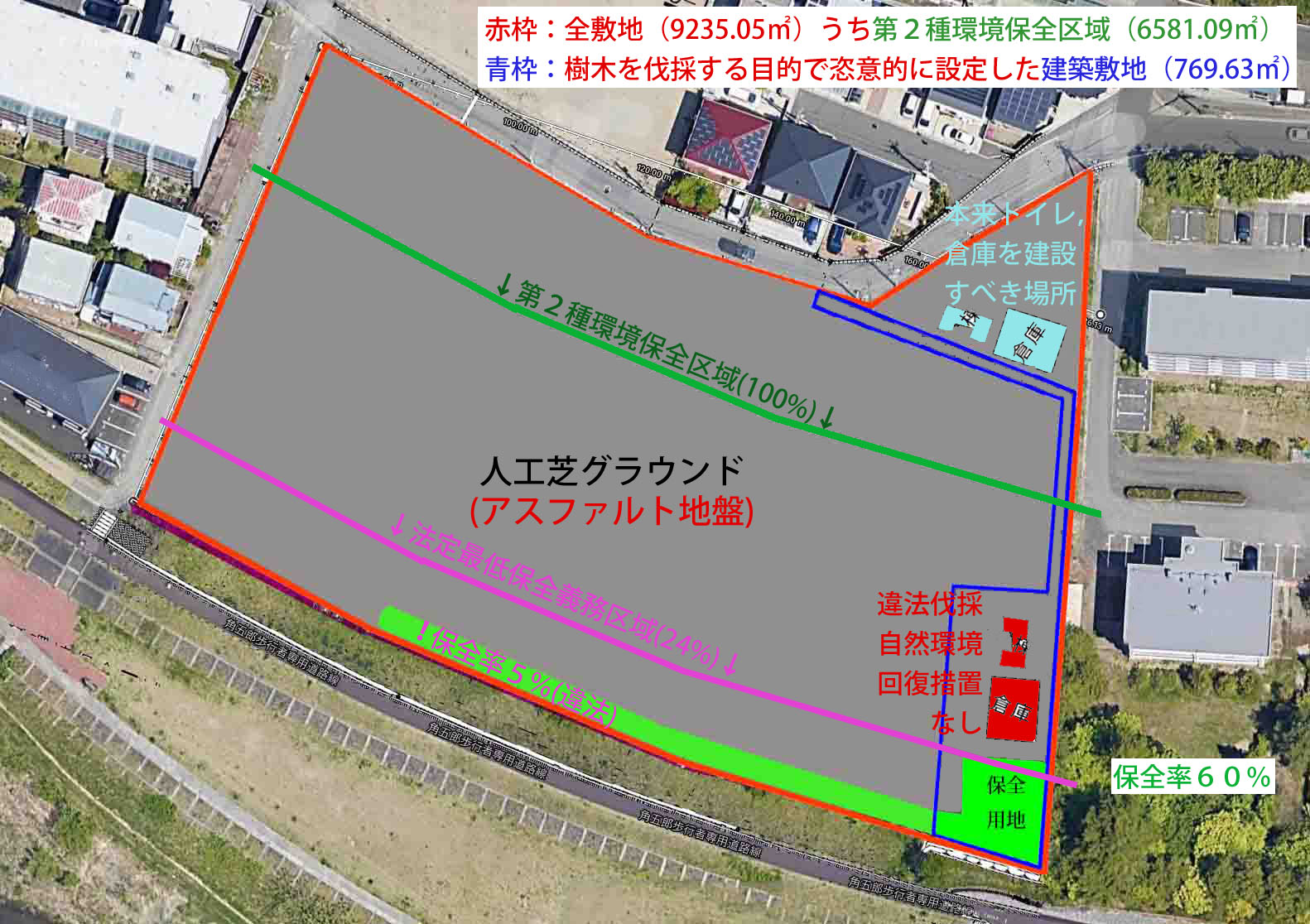

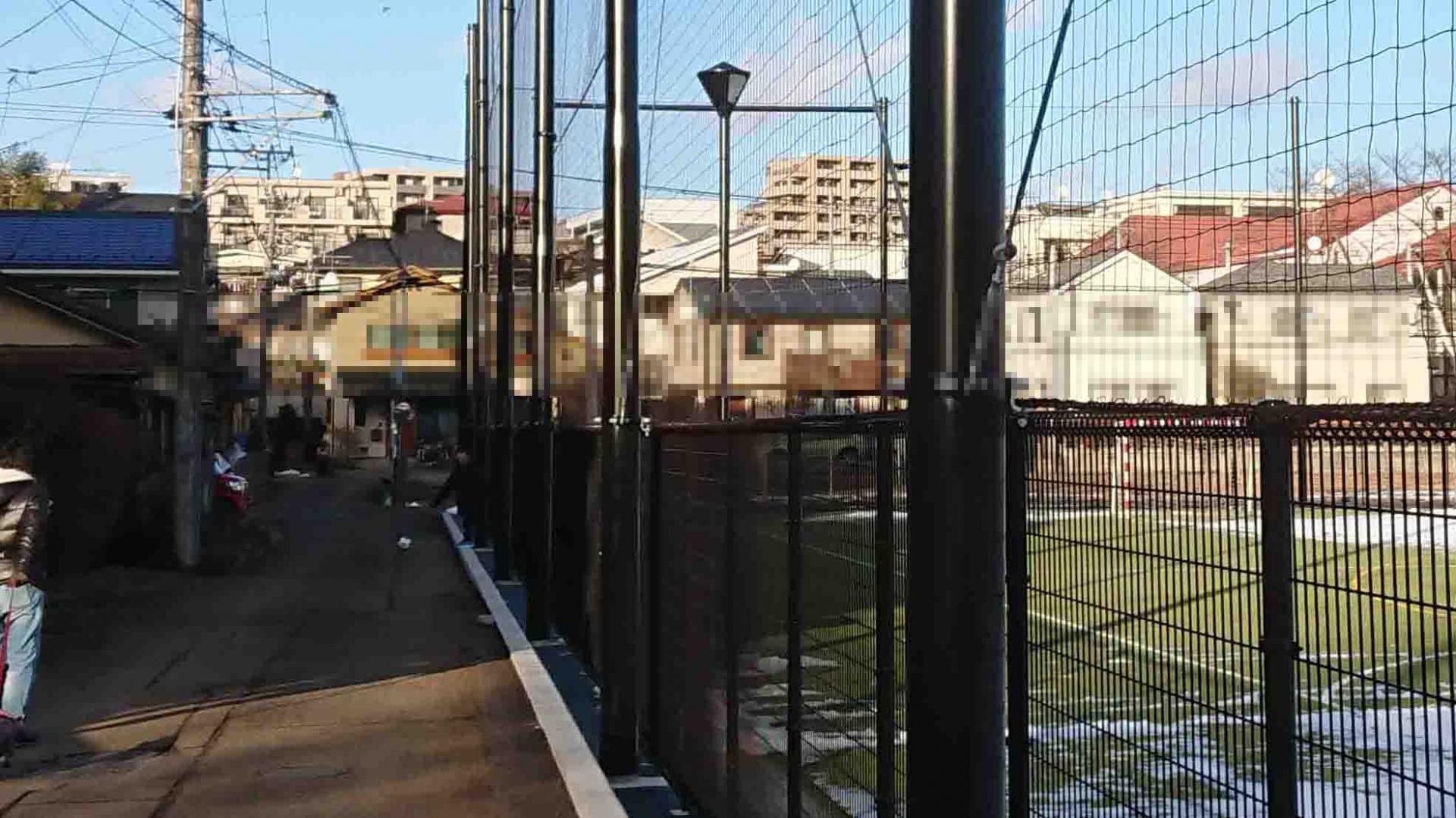

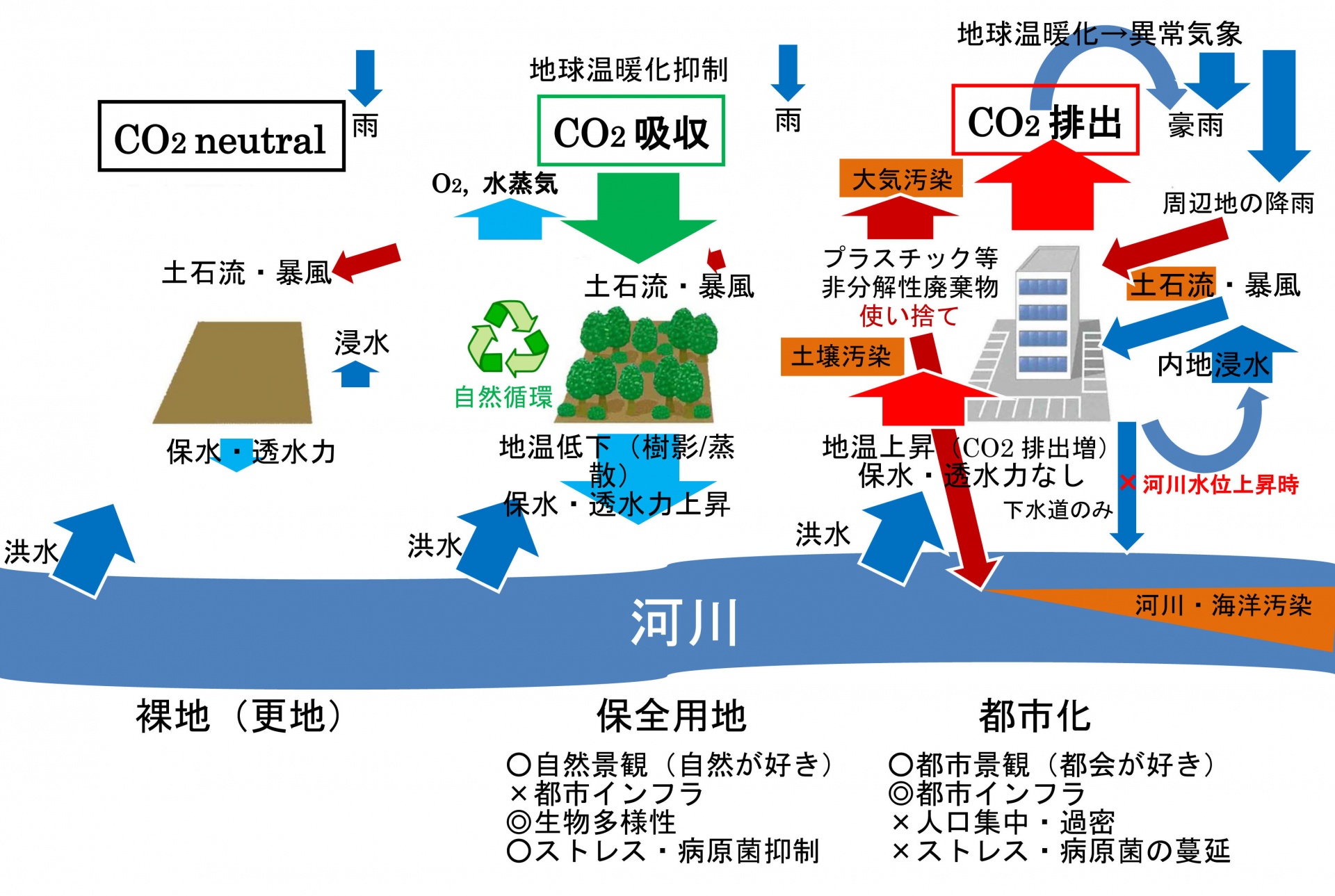

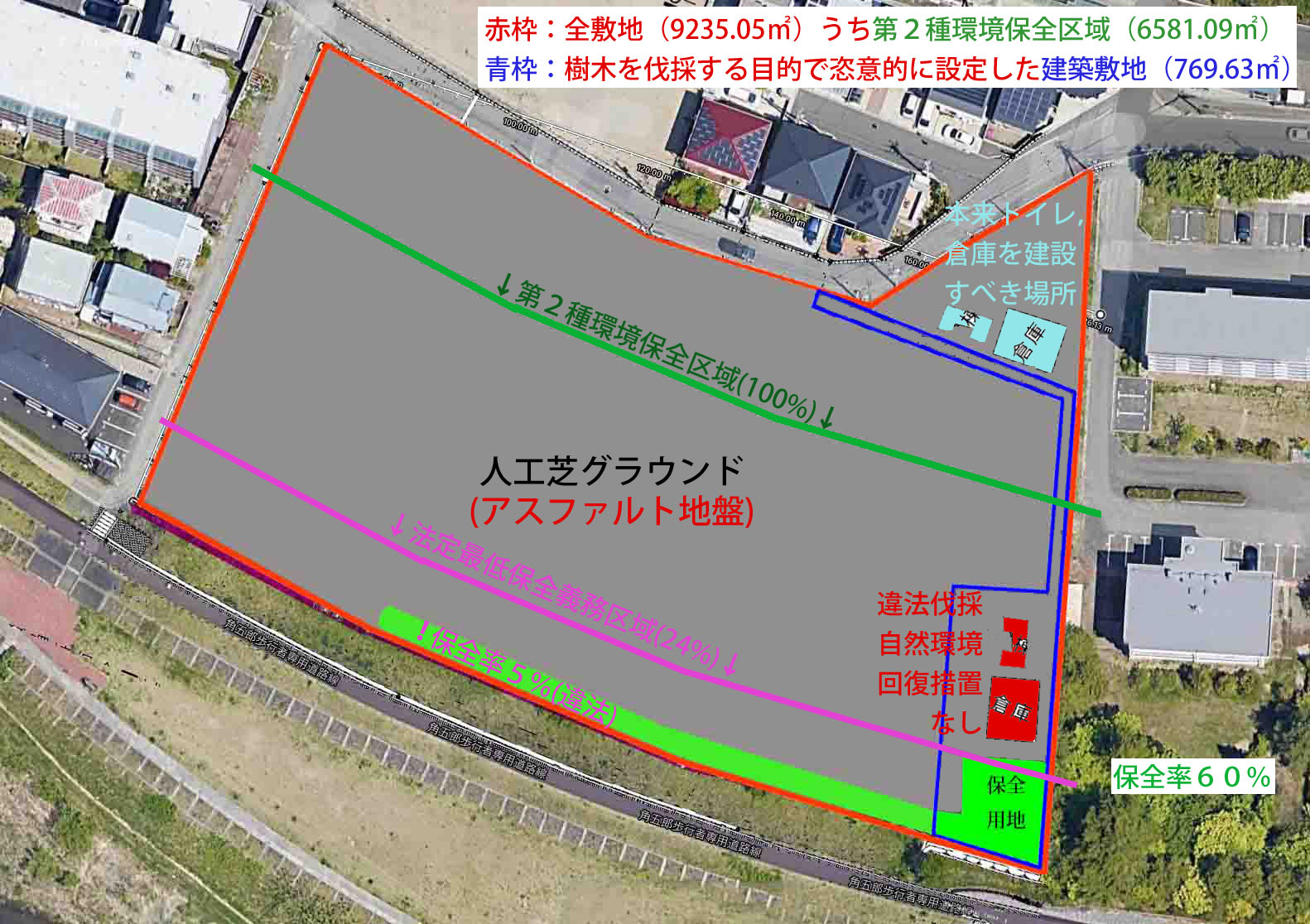

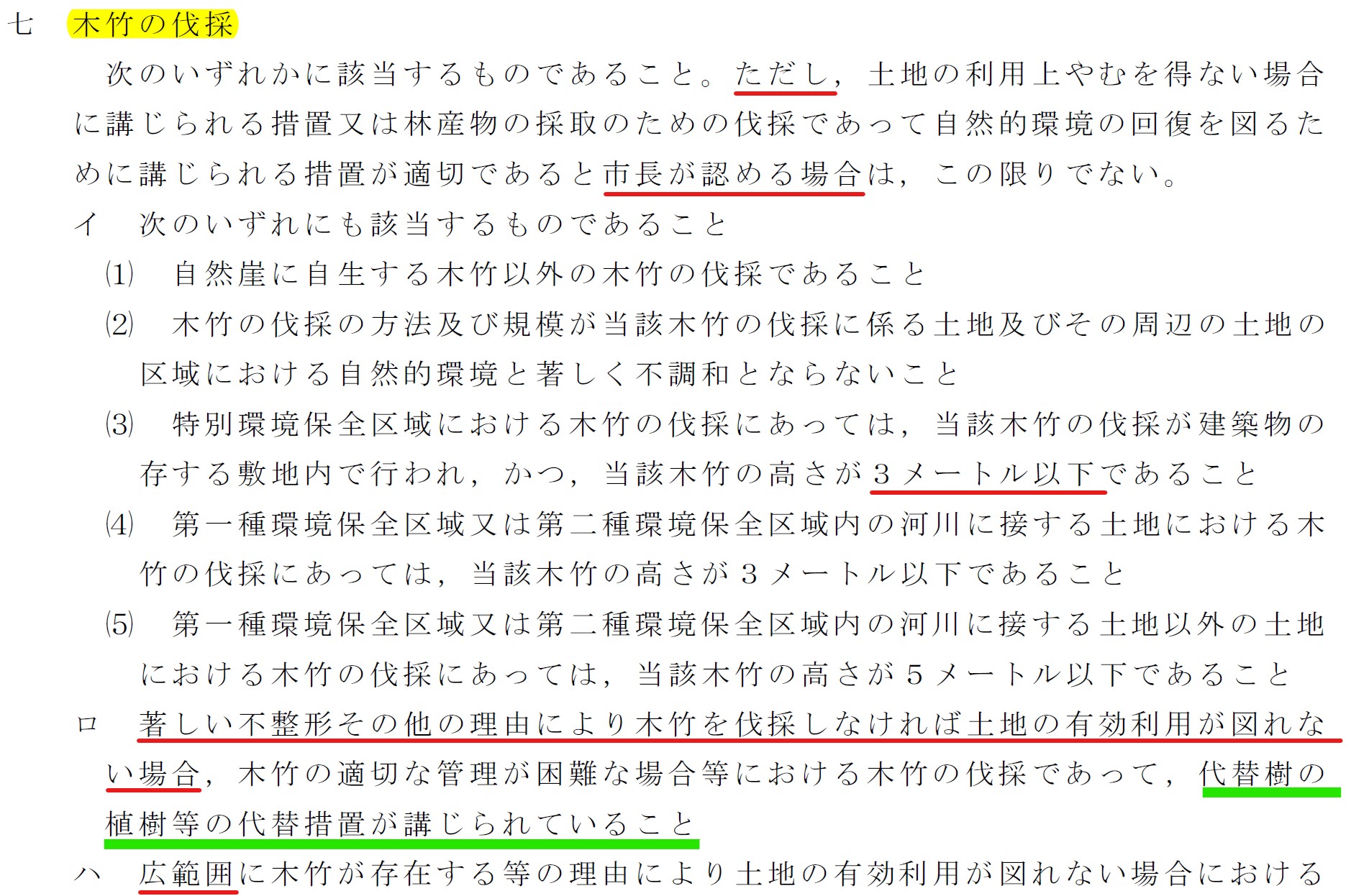

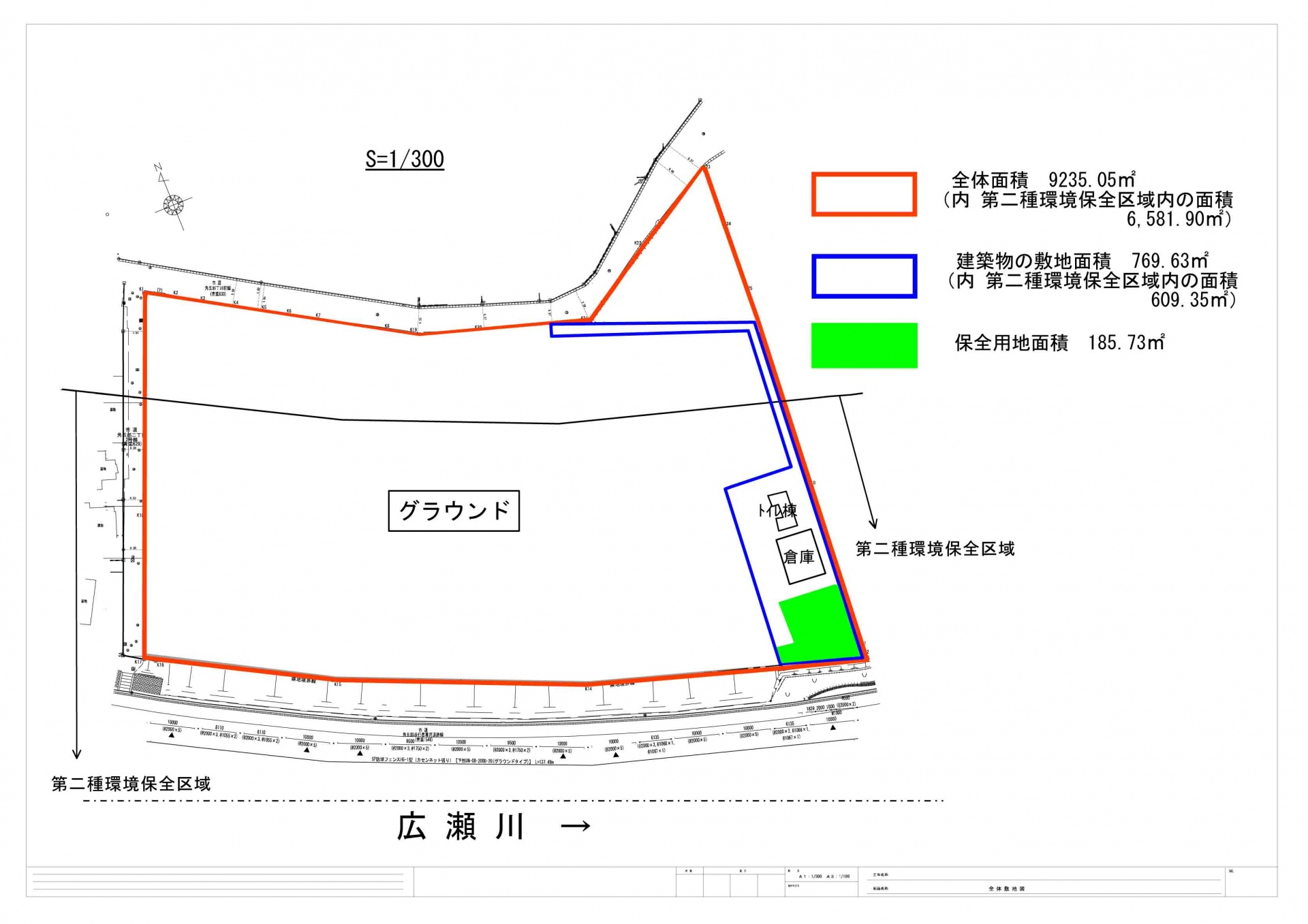

を伐採する目的で,「樹木の植わっていた場所」に恣意的に旗竿状の「建築物の敷地」と称する土地(図4青枠内)を設定し,この敷地にトイレ,倉庫を建築するには樹木の伐採が不可欠として伐採し,それ以外の土地(図4赤枠内から青枠内の土地を差し引いた土地)においては,条例第9条で規定される市長の許可を必要とする工作物はないとして,市長の許可を得ず(市長に通知せず)に,これまで保全率100%で保全されてきたグラウンド敷地のほぼ全体(96%)をアスファルトで舗装して徹底的に破壊し,プラスチックの人工芝で被覆した上に,緩衝用ゴムチップを散布し,条例の規定に適合しない保全率5%程度の「人工芝グラウンド」を造成し,現在も,広瀬川および太平洋に環境汚染物質である,ゴムチップやマイクロプラスチック(劣化した人工芝破片)を排出し続けている。

図3.宮城第一高校第2グラウンド現況。トイレ(画像上のグラウンド境界に見える赤屋根),倉庫(灰青色屋根)の建築をするためやむを得ないとして樹木(図2)を伐採し,税務大学時代保全率100%で保全されてきた校庭(図1)をアスファルト舗装して破壊し,保全率6%に満たないーこのグラウンド用地の保全率は24%,つまり土地の約1/4を,土のままか,植物が植わっている状態の保全用地としなければならない-「人工芝グラウンド」を造成した。-さらに宮城県の行った行為の”悪質性”を示すものとして,グラウンド造成工事完了後,部室棟(図中〇印)を,グラウンド開設当時は駐輪場としていた保全区域外の土地(画像左上角)に増築した(トイレは部室棟に併設できるし,併設しないとしても税務大学当時のように,保全区域外ー図1参照-に設置できる。ハンドボール(orホッケー)コートが不自然に北側(図中左)保全区域外に寄せられている点に注目-サッカーグラウンドと同じ南北位置に設置すれば,トイレ,倉庫は樹木を伐採せず,ハンドボールコート北に十分設置できる。(Google Earthより-ご注意,この画像は2Dの衛星写真をもとに立体再構成して任意の視点からの画像を生成しています。高さ10mのフェンス等は正確には再現されていませんが影は残っています)。宮城第一高校第2グラウンドは,宮城県が仙台市の全面協力のもと,仙台地検の組織的支援(「罪とならず」という理由による不起訴,不起訴できないものについては告発状放置)により現在も広瀬川,太平洋をゴムチップ,マイクロプラスチックで汚染しながら,運用中の,宮城県を象徴する違法(と思われる)グラウンドである

図3.宮城第一高校第2グラウンド現況。トイレ(画像上のグラウンド境界に見える赤屋根),倉庫(灰青色屋根)の建築をするためやむを得ないとして樹木(図2)を伐採し,税務大学時代保全率100%で保全されてきた校庭(図1)をアスファルト舗装して破壊し,保全率6%に満たないーこのグラウンド用地の保全率は24%,つまり土地の約1/4を,土のままか,植物が植わっている状態の保全用地としなければならない-「人工芝グラウンド」を造成した。-さらに宮城県の行った行為の”悪質性”を示すものとして,グラウンド造成工事完了後,部室棟(図中〇印)を,グラウンド開設当時は駐輪場としていた保全区域外の土地(画像左上角)に増築した(トイレは部室棟に併設できるし,併設しないとしても税務大学当時のように,保全区域外ー図1参照-に設置できる。ハンドボール(orホッケー)コートが不自然に北側(図中左)保全区域外に寄せられている点に注目-サッカーグラウンドと同じ南北位置に設置すれば,トイレ,倉庫は樹木を伐採せず,ハンドボールコート北に十分設置できる。(Google Earthより-ご注意,この画像は2Dの衛星写真をもとに立体再構成して任意の視点からの画像を生成しています。高さ10mのフェンス等は正確には再現されていませんが影は残っています)。宮城第一高校第2グラウンドは,宮城県が仙台市の全面協力のもと,仙台地検の組織的支援(「罪とならず」という理由による不起訴,不起訴できないものについては告発状放置)により現在も広瀬川,太平洋をゴムチップ,マイクロプラスチックで汚染しながら,運用中の,宮城県を象徴する違法(と思われる)グラウンドである

図4.仙台市に請求して入手した,宮城県知事が仙台市長に「通知」した文書に添付された,宮城第一高第2グラウンド敷地図。市長の許可が必要な工作物は図中青枠内のトイレ,倉庫のみで,それ以外の赤枠内から青枠内の土地を除いた土地に許可の必要な工作物はないとして,「グラウンド境界塀」,「防球フェンス」,「照明灯」,「人工芝グラウンド」等の工作物を市長の許可を得ずに(市長に通知することなく)設置した(図3)

図4.仙台市に請求して入手した,宮城県知事が仙台市長に「通知」した文書に添付された,宮城第一高第2グラウンド敷地図。市長の許可が必要な工作物は図中青枠内のトイレ,倉庫のみで,それ以外の赤枠内から青枠内の土地を除いた土地に許可の必要な工作物はないとして,「グラウンド境界塀」,「防球フェンス」,「照明灯」,「人工芝グラウンド」等の工作物を市長の許可を得ずに(市長に通知することなく)設置した(図3)

(なぜ,宮城県が「人工芝グラウンド」を,環境保全区域の自然を原状回復がほぼ不可能な状態になるまで破壊し造成したかについては,次回,「環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(4)人工芝運動」で考察する予定です)。

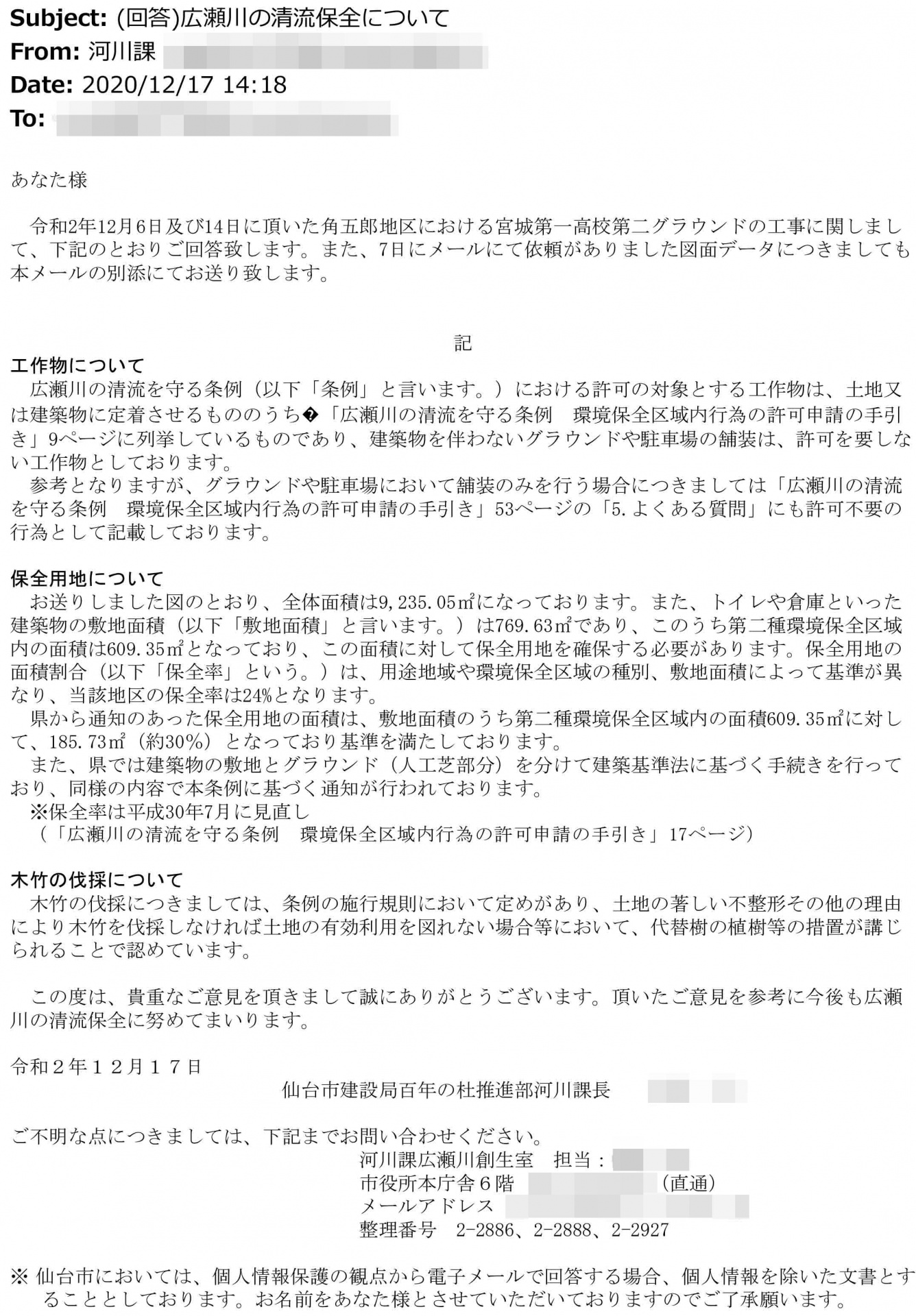

2.仙台市に宮城第一高校第2グラウンドの違法性を指摘したところ(「環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(1)裏切り」),

①樹木の伐採については,土地の「(自作自演の)著しい不整形」(条例施行規則第14条七ロ)を理由とし

②保全率については,条例の「工作物に係わる敷地」(図4赤枠内)における「保全用地」の割合ではなく,「宮城県がグラウンド一部に恣意的に設定した建築物の敷地(図4青枠内)」に係わる「保全用地(図4緑)」の割合をさし,この定義では保全率は30%

であるので「環境保全区域内における県の行為は、条例及び施行規則に適合していることを確認しております。」(2020年12月28日付け仙台市よりの回答,整理番号2-2966) なお,

- 「人工芝グラウンド」については,人工芝は「手引き」で許可必要な工作物のリストにないので,「許可不要」

- グラウンド外周の「塀」については防球ネットという「鉄柱」であるので「許可不要」

- 照明灯については,(公共スペースに光が漏れるのを防ぐ遮光板つきであるが)「公共の用に供するもの」なので許可不要だそうである。

ここまで読まれたかたは,

それでは,仙台市の環境保全区域で庭をつくる場合,土地全面を人工芝グラウンドにしたり舗装して駐車場にして保全率0%としても,処罰されない(注2)と思われるかも知れませんが,これは,事業者が宮城県知事(や大手の民間事業者の場合)であるからで,一般市民が,同じことをして,それが仙台市から指摘されれば,原状回復を求められ(条例第13条),従わなければ処罰され(条例第18条)ます。

3.そこで,市長に代わり,事業者である宮城県知事を条例第9条違反で告発しました(「環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(2)法の番人」)が,

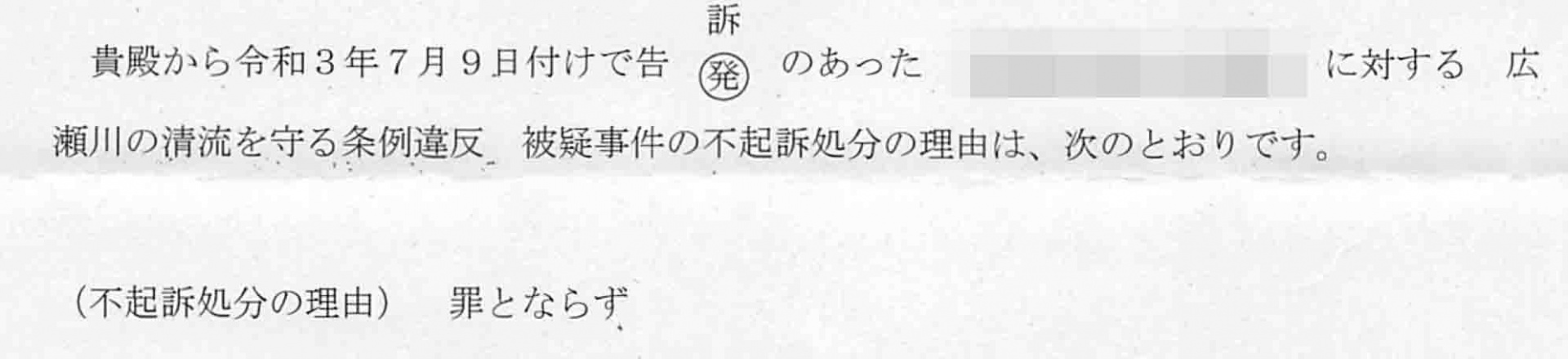

仙台地検は,「罪とならず」という理由で不起訴とし,

検察審査会に申し立てを行いましたが,「不起訴相当」という議決となり撤退しました。

(ここから経緯を簡単に述べながら本題に入ります。途中経過が不要なかたは最後の部分にお進みください)

再告発するにあたり,仙台地検が不起訴とした理由が分かりません。

詳細は省略しますが,

2021年4月の告発では,告発事実を「条例第9条違反」((市長が許可不要と言ったので)市長の許可を受けずに行った)としましたが,今回は「条例第9条2項違反」(図4の青枠外の土地において「通知」をしなかった)で再告発しましたが,「不起訴」となり,審査申し立てを行いましたが,「不起訴相当」となり,

不起訴となった理由について,

(1)条例違反3年の時効である(告発後電話で,工事開始と同時に時効が進行するという見解を言われたので,時効は保全率の基準を満たすように違法工作物が撤去されてから進行する,と内容証明郵便で回答)

(2)条例第9条第2項違反には罰則がない(罰則があるのは第1項違反のみである)

の2点を検討し,引き時かと思いましたが,

(1)については「高速道路の論理」(注3)で,土地ごとに定められた保全率の規定は,道路交通法による制限速度のようなものである。制限速度を超えて走行する限り時効が進行しないように,保全率の規定に違反する工作物が保全率の規定を満たすまで撤去されない限り時効は進行しない。保全率が制限速度と異なるのは,自然環境は一旦破壊されると,原状回復が非常に困難であるため,事前に市長の許可が必要なだけである。

(2)については,県知事は市長の許可を受けずに通知によって工事を行ったものであり,市長の許可が得られない(=条例の規定に違反する)行為を行った場合は,通知をしようがしまいが,「市長の許可を得ずに行った者」として処罰される

ということで,告発事実を「条例第9条1項違反」として3度目の告発を行いましたが,当初の「裏冤罪事件」を晴らしてやる,という意気込みは失せ敗北感濃厚でした。

この告発にあたって障害にしかなっていない,広瀬川の清流を守る条例,第9条2項の規定を避けるため,実は,2回目の告発のあと,図4の通知の,建築物の敷地を青枠内の旗竿状の土地としたのであれば,「建築物の敷地」に含まれない,グラウンド境界の建築物にあたる塀は,確認申請を行わずに建築されたことになり,建築基準法第6条違反(注4)であると,して別途告発しました。

建築基準法違反による告発は,解釈で誤魔化せる「広瀬川の清流を守る条例」違反による告発と違って,地検でも扱いに困った(清流条例第9条2項違反は,8/29付け告発状⇒10/3受理で提出から受理まで35日間;建築基準法第6条違反は,9/12付け告発状⇒翌年1/30受理で提出から受理まで140日間で9条違反の4倍かかっている)とみえ放置していたと考えられるが,地検は捜査権があるので,清流条例違反で起訴できないとしても,建築基準法違反で起訴できたはずで,建築基準法で起訴しないのは「幇助罪」にあたると考えている,と清流条例違反不起訴に対する審査申立書に書き添えた(12/18)ところあわてて受理(翌1/30受理)したとみえて,清流条例より建築基準法で追い込むのが良いように思えたけれど,環境を保全して次世代に引き継ぐための保全率の規定と違って,建築基準法は建築時における履行義務を意味し,違法建築物があっても時効は進行すると考えられ,そもそも,通知の建築物の敷地(図4青枠内)では,グラウンド外周の建築物「塀」は存在しないが,実際のところ,塀は確認申請を行っていて,建築物の敷地はグラウンド全体敷地(図4赤枠内)であり,それを「(図4青枠内と)偽って通知」して伐採を行い,保全率の規定もみたしているとしているので,建築基準法違反では起訴できないと諦めていたのであるが,

参考になるかも知れないと思って見ていた,伊東市長の「卒業証書」をめぐる問題で,「偽卒業証書」...「有印私文書偽造」...とやっていて,「チラ見せ」は行使にならない...

と,ここに来て,なんで今まで気づかなかったのと思ったけれど,

告発事実

被告発人は,宮城第一高校第2グラウンドを事業者として造成する際,広瀬川の清流を守る条例で定められた環境保全のための保全率および伐採に関する規制から免れるため,内容虚偽の文書および図画(図4参照)を作成して仙台市長に通知し,条例の規定に違反するグラウンドを造成した(刑法第156条「虚偽公文書作成罪」,刑法第158条1項「虚偽公文書行使罪」)。

で2025年仙台市長選の日,告発しました(注5)。

今回の虚偽公文書作成・行使罪での告発が,以前の建築基準法違反の告発と同様に,仙台地検に「放置」され,時効(7年)となる恐れがあり,メディアは情報提供しても一切とりあげないので,これら一連の記事をブログとして記録しています。

「環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか」ー今後の展開は不明です。

(注1)第2項の規定の理由は(自分自身も最近ようやく理解したところであるが)明らかである:

1.市長自身が事業者となって開発行為を行う場合,「自分で自分を裁くことはできない」という自然法の大原則があるので,

市長は自分自身に対して許可を与えることができない。そこで,事業者である市長が,市長に対して通知を行う形で

市長の許可を得ずに工事を行うこととなる。当然ながら,

通知内容は,(

市長の許可が得られる)

広瀬川の清流を守る条例施行規則 第14条(環境保全区域における許可基準)に適合しているものでなければならない(条文の ...前項の規定に

かかわらず,...

通知しなければならない)。

2.国や県など地方公共団体が開発行為を行う場合,市長は国や県の機関に対して法的には許可を与えることはできる。しかしながら,県や国は行政制度上,市の上位機関にあたり,市は県や国の指導監督下に行政行為を行うのが基本であるから,市長が県知事など上位の行政機関に所属する事業者に許可を与えるのでなく,上位の機関に属する事業者が市長に通知することをもって行うかたちとする。通知内容は,前項1.の(事業者である)市長が市長に通知する場合と同様,条例施行規則第14条の規定に適合している必要がある。

(以上が第2項で,県や国のような,法的には市長が許可を与えることができる機関に対しても,通知しなければならない,としている公式理由であるが,「衆知と総力を結集し(条例前文)」次世代に対する「重大な責務(責任+義務)」に根ざして制定された条例であるから,今般,宮城第一高校第2グラウンド造成工事で実際に起こったように,市長が県や国の圧力に屈して,迎合して,あるいは共謀して「不正な許可」を与えたり,「許可不要」として実質的に不正な許可を与える事態がくることを想定して,これを防ぐため,県や国など市より上位にある機関に対しては「(市長は)許可を与えない」ので,「市長に(自ら行う開発行為が許可基準に適合していることを)通知するよう」規定しているのである)。くだけて言うと,市長は県や国の事業者の開発行為に「お墨付き」は与えません。結果については「自己責任」でお願いします,ということです。

(注2)ピンだけで土にとめた(簡単に剥がせる=土地に定着しない)人工芝や,(土間コンクリートや舗装のない)土のままの駐車場(土のままであれば土は土地に定着しない,車も人工物であるが土地に定着しないので,条例でいう「工作物」にあたらない)なら違法にならない

(注3)高速道路の論理 ファイル共有ソフト開発者が著作権法違反幇助に問われた事件の弁護団がとった論法:ファイル共有ソフトの開発者が著作権法違反幇助に問われるのであれば,高速道路で速度違反をしたら,高速道路を作った人が,速度違反幇助に問われるのか,という論理。法令解釈で,比較的わかりやすい道路交通法のたとえで相手の主張を打ち砕く手法

(注4)「広瀬川の清流を守る条例」第9条では,事前に「市長の許可」が必要,建築基準法第6条では,事前に「建築主事による確認済証の交付」が必要。事前に許可・確認が必要な点で両者は似ているが,建築基準法第6条には清流条例第9条2項にあたるものはない。

(注5)自分として,「広瀬川の清流を守る条例」第9条違反での告発にこだわっていたので,虚偽公文書(図画)の写し(図4)を手元にもっていたのに対応が遅すぎた。

結局のところ,第9条第2項の規定がネックになって身動きとれず,条例改正しかない,地検の(裏弁護人としての)不正な解釈を許す,こんな条文(第9条→第13条→第18条)作った方が悪い,と思っていたのであるが,虚偽公文書「行使」罪というゲームチェンジャーが出てきて,結果的に清流条例第9条第2項の「通知しなければならない(=行使しなければならない)」の規定が,建築基準法の建築物の定義(法2条1号),敷地の定義(同施行令1条1号)(それぞれ保全率,伐採の規定に対応*)とともに,とどめを刺してくれたのである(起訴された場合)。

*建築基準法違反で行った告発状の容疑事実は以下のとおり,

- トイレ,倉庫と同時に施行した門および塀は建築物であり(法2条1号),敷地は「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地」(施行令1条1号)と定義されているので,敷地に含まれていない門および塀は違法建築物である

- 「一団の土地」(施行令1条1号)である敷地を証拠資料1の図(図4参照)の青枠内とすると,グラウンド利用者はグラウンドから直接トイレを利用できず,狭い通路では大型のグラウンド備品を倉庫に収納できない。

- 「広瀬川の清流を守る条例」では,伐採を行った場合,その代替樹を敷地内に植樹する必要があるが,被告発人らは敷地とは別のグラウンド南端川沿いに植樹している

[参考文献]本記事を作成するにあたりまして,「河川の環境保護と条例ー清流保全条例を中心に」,竹下賢,環境技術 22, 650-653 (1993) を大変参考にさせていただきました。お礼申し上げます。