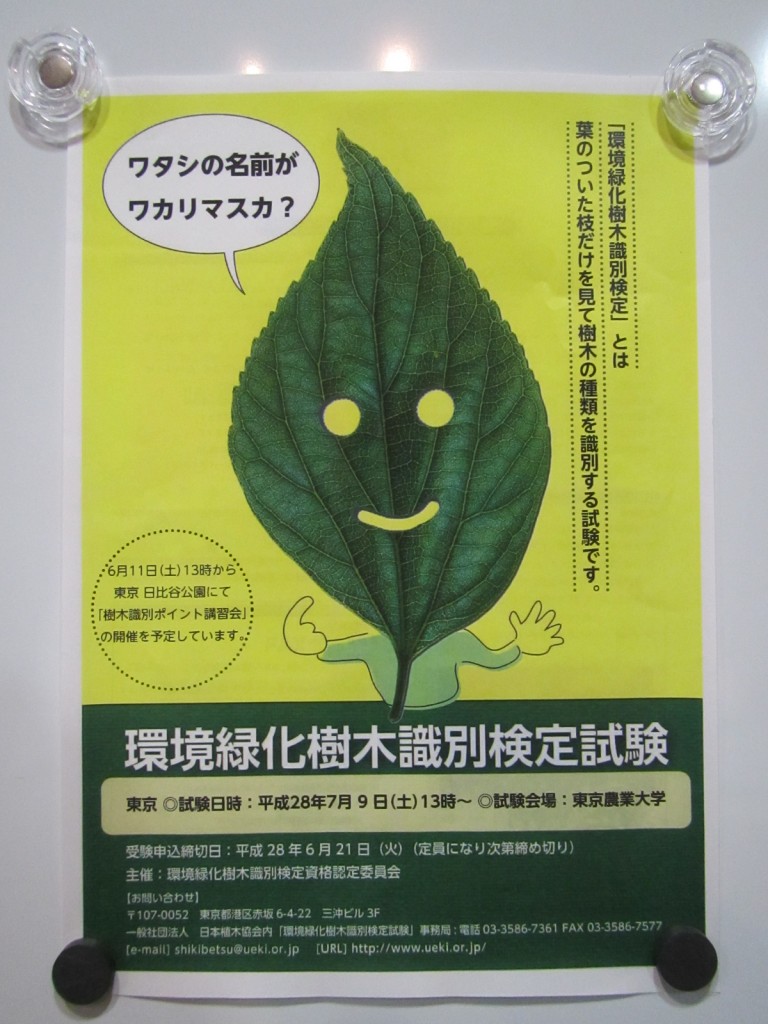

樹木識別検定なる試験を受けに東京農大まで行って参りました。

特にすごい資格が取れるというわけでは無いのですが、

日頃から植物に触れているのだから名前くらいしっかり知らなきゃいかん ということで、

力試しというわけです。

フラスコに差した植物の一枝が45秒毎に自分の前に回ってきます。

その名前をカタカナで解答用紙に書くというごく単純な試験です。

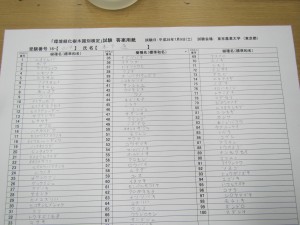

(もちろんこの写真は試験直後に撮ったものです。)

100種出題されます。

一応すべての欄は埋めましたが、出来はイマイチいやイマニ。

(これも解答用紙回収の直前に撮ったものです。)

試験結果は2ヶ月先だというので何を書いたか忘れないよう記録。

試験が終わった後、「欲しい葉っぱがあったら持って帰っていいですよ~」と試験官の声に、

受験者が群がっておりました。

確かにこれだけの樹種を集めるのは容易ではないはず。

しかもどれ一つ萎れてはいない。主催者のご苦労に感謝。

普段仕事でよく扱う木はもちろんスラスラわかるのだが、

滅多に触らないものや図鑑でしか見たことの無い木はやはりあやふやで、

しかも机の上に置かれているという状態にも緊張して、いくつもポカをやらかしてしまった。

中でも残念だったのがこの「アベマキ」

ヤマは張っていたのに外してしまったぁ~!う~ん、悔しい!

こんな試験の後は、見慣れた木々がまた違ったふうに目に映る。(By K)

アオイ科

アオイ科

っとなる仕掛けをし、

っとなる仕掛けをし、

アリさん、カメムシの見張りよろしくお願いしまーす。

アリさん、カメムシの見張りよろしくお願いしまーす。 )

)

」と後悔した日がありました

」と後悔した日がありました

これで、手入れは終了です

これで、手入れは終了です