まだまだ沢山ある松ぼっくり。

先週出た剪定ゴミにヒマラヤシーダーを発見!

クリスマスリースに良いのではないかと創作開始しました。

なかなかの出来に満足( ̄▽ ̄)と言いたかったところですが・・・

五日もすると葉がパラパラ落ちてきて(´-д-`)

リース材料には向かない事が判明。

再利用でイメージ通りのリースが出来て喜んだのも束の間。

再利用でイメージ通りのリースが出来て喜んだのも束の間。

あえなく撃沈。

せっかく作ったので、取りあえず飾って記念撮影。

また、別の素材でチャレンジしてみま~す! byQ

Mです。

今年もやってきました農業まつり

各地で地元のJAが開催しているお祭りなのですが、

これを毎年楽しみにしているわたくし。

支店ごとに開催していて開催日が一週づつずれていたりします。

どの会場も内容はほぼ同じなのですが複数会場に足を運んだりして

11月の週末は無駄に忙しいのです(笑)

今年は最寄りの小さめの会場へ。

地元の新鮮な野菜の販売やうどんやカレーなど飲食の模擬店や

地元有志の方のお囃子

野菜の品評会もあり、出品された立派な野菜は即売されるのですが、

あっと言う間に売れてしまいます。

ちなみに昨年行った大きな会場はこんな感じ。

花苗や植木はお手頃な値段でいい苗を売っています。

農業機械や道具の販売も。

最近の農業機械はかっこいいのがあるんですね〜。

最近の農業機械はかっこいいのがあるんですね〜。

そして毎回密かに楽しみにしているのが、野菜の「宝船」!

ネギの帆に積荷はお米、大根、白菜、キャベツ、さつまいもetc…

野菜がお高い今、宝船感が一層アップしてますね

今回、つきたてのお餅目当てだったのですが、行った会場では売られていませんでした。

ちょっとがっかり…しかたないなぁ、今週末また別の会場に行こうっと!

(by M )

)

こんにちは、アサミです。

前回サザンカについてブログを載せさせて頂きましたが、

その時に、ツバキとサザンカの違いとは何だろう、と疑問に思いました。

今までは葉の形で見分けていたのですが、

会社の先輩方によると、他にもいくつか違いがあるようなので

私も調べてみることにしました。

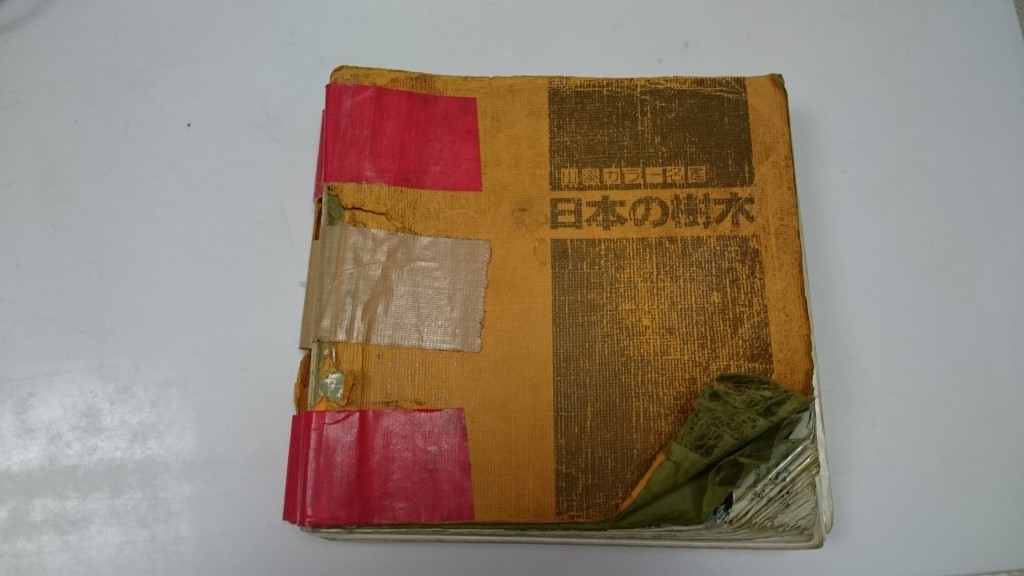

この時に教材に選んだのが、会社にあったこちらの本です!

すごく年季を感じます

この本は、

1刷発行 1985年9月1日

10刷発行 1989年4月15日

とのことですが、

1989年...私はまだ生まれていないではありませんかΣ(・□・;)

まさか、先輩だったとは思いませんでした

会社には他にもたくさん本があるのですが

詳しく見たいと思ったので、この本を選びました。

ページ数は750ページと、とても厚みがあり

種類が多くて内容も詳しく、写真もたくさん載っているので

とても分かりやすいです

お蔭で、葉や花の特徴を知ることが出来ました。

ツバキ

葉:毛は生えない。

花:雄しべの(花糸の)下半分は合着して、筒状

子房:無毛

蒴果:4~5㎝

サザンカ

葉:両面とも主脈に短毛がある(若枝や葉柄にも短毛がある)

花:雄しべは筒状に合着しない

子房:有毛

蒴果:1.5~2㎝ 細毛あり

サザンカがにこんなに

毛が生えていたとは知りませんでした

他にも椿油は、種子からとるなど、

ちょっとした豆知識も知ることが出来ました。

また、ゆっくり図鑑を見たいと思います

Byアサミ

ゴトウです。

先日、お邪魔したお客様のお宅で、縁起物植物を見ていて今年も残りわずかだなと感じました。

万両 (ヤブタチバナ) まだ実が青いですね。

千両(クササンゴ) 万両より実が少ないため、金額の低い「千両」になったとの説があるらしいです。

百両(カラタチバナ) 江戸時代に斑入りのものが流行し、百両単位の値で取引されていた事が名前の由来になっているそうです。

十両(ヤブコウジ) こちらも斑入りの物が明治時代に流行し、現代の金額で1000万もの高値で取引されたこともあったそうです。

惜しくも一両(アリドウシ)と呼ばれる植物はありませんでした。

どれもお正月の飾り物として使われる植物ですが、色づいた実が和風の庭にとても合うなと、改めて良さを感じました。 byゴトウ

こんにちは、アサミです。

サザンカが咲く季節がやってまいりました

花を見ると、和風の雰囲気が出ていて、

花を見ると、和風の雰囲気が出ていて、

とても素敵です。

種類がたくさんあるので、発見するたびに楽しめますよね

サザンカは漢字で書くと ”山茶花” と書くと知り、

名前の由来が気になったので調べてみました。

サザンカは、中国語でツバキ科の木を「山茶」といい、

その花を「山茶花」と呼ぶようです。

また、葉がお茶のように飲料となることから

「山に生える茶の木」という事で、

”山茶”と名付けられたとのこと。

なので、昔は「山茶花」は「椿」と同じ意味の漢語で扱われたが、

江戸時代に入り今で言う「山茶花」を指すようになったとのことです。

ツバキ科の木の葉は飲料にされていたのは知りませんでした

ただ、一つ気になる事が

葉にチャドクガ(毛虫)がついていなかったのかが心配になってしまいます

私は、すぐにチャドクガの毛に反応して

かゆくなってしまうので、思わず飲料にすると聞いて

え!大丈夫なの!?と、真っ先に思ってしまいました

ですが、何か手を施されていたのかもしれません。

それに葉自体は、厚みがあって、良いお味が出そうな気がします

植物は、名前の由来を調べると色々分かることがあって

楽しいですよね

Byアサミ