明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

比較的暖かなお正月となりましたが、皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか?

毎年のことながら、ここぞとばかりに何処かへ行くわけでもなく、

何かをするわけでもなく、デブ精(出不精)の私は、

相も変わらず食っちゃ寝食っちゃ寝で肉襦袢を育てることに専念。

おかげで自分でもビックリする程、立派な代物が出来上がりました(笑)

かろうじて出かけたのは初詣のみ(^^;

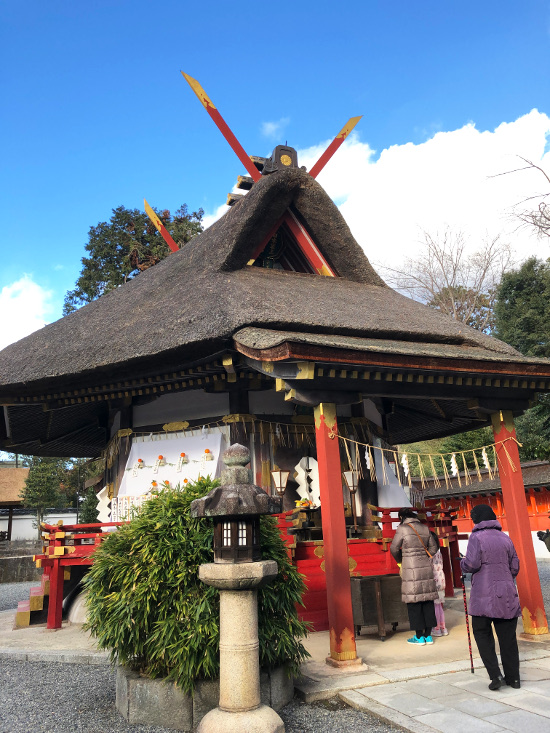

今年は近くの氏神様と吉田神社へ娘と息子と3人で行ってきました。

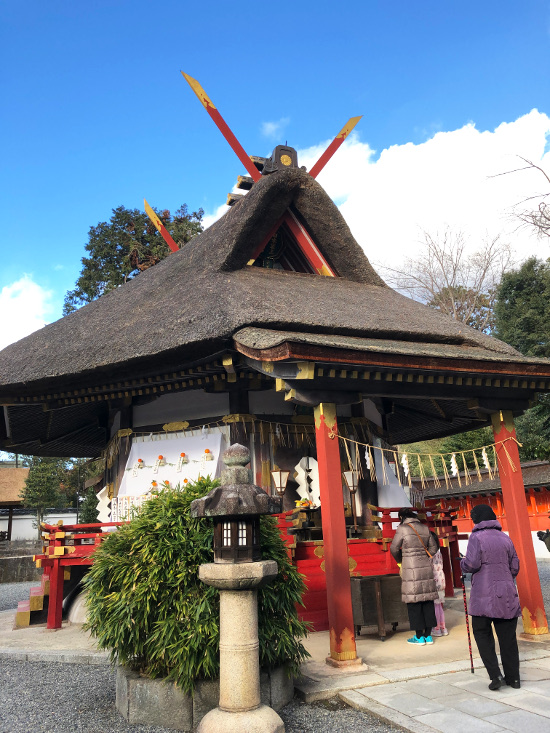

吉田神社は

清和天皇の御代 貞観元年4月(西暦859年)に中納言藤原山蔭ふじわらやまかげ卿が

京の都の鎮守神として吉田山に勧請し創建されました。

吉田神道の教義により宇宙軸を現す大元宮は、始まりの神(虚無大元尊神)を中心に祀り、

そこから生まれ来る八百万の神々を祀る事で、

全国の神々を祀る社として、様々な御神徳をお授け下さいます。

また境内には、全国の神々を祀る大元宮(重要文化財)や

また境内には、全国の神々を祀る大元宮(重要文化財)や

料理の神様やお菓子の神様など、様々なご信仰のお社があります。

大元宮は、始まりの神(虚無大元尊神)を中心に祀り、

そこから生まれ来る八百万の神々を祀る事で、

全国の神々を祀る社として、様々な御神徳をお授け下さいます。

2月の節分祭はこの大元宮を中心に神事が行われます。

神秘的でありながらも力強さを感じさせるたたずまいです。

八角形の本殿の後ろに六角形の部屋があるという少し変わった構造になっており、

重要文化財にも指定されています。

この日はお天気にも恵まれ、その素晴らしい姿が一層素晴らしく見えました。

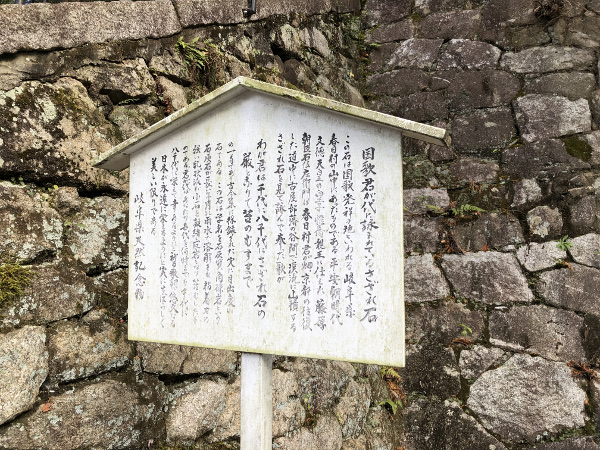

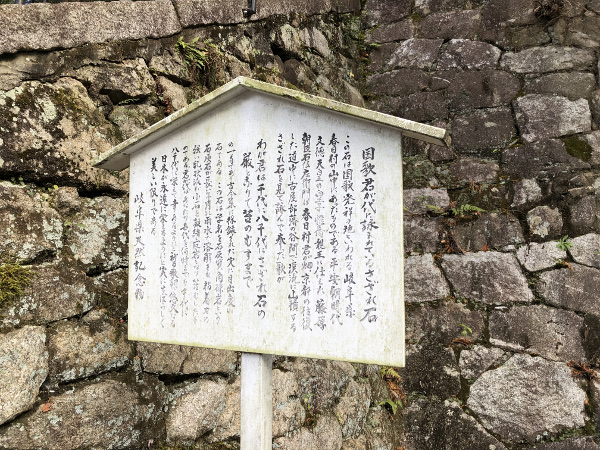

そして、その吉田神社の中には、「さざれ石」と言われるものがあります。

さざれ石とは学術的には、「石灰質角礫岩」と呼ばれる石の事で、

石灰石が長い年月をかけて、雨水で溶解、そして、粘着力の強い乳状液が少しずつ小石を凝結し、

ついには巨岩となったものが「さざれ石」と言われるそうで、

おめでたい石とされているそうです。

吉田神社のさざれ石は、岐阜県春日村山中にあったもののようで、

この岐阜県春日村産のさざれ石は、国家に歌われるさざれ石です。

平安朝時代、惟仁親王に仕えた藤原朝臣が、

「我が君は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで」と歌を詠まれ、

この歌が、君が代の元となっているそうです。

下鴨神社、護王神社、吉田神社とさざれ石があるそうですが、

3神社のさざれ石の中で、吉田神社のさざれ石は最も小さいとのこと。

しかし、国家に歌われるさざれ石が見られるなんて、年始から貴重な経験をさせてもらって有難い♪

新年早々、重い身体に仕上げていた私、階段を上ったり、坂道を上がったりと、

息切れと膝が笑うお土産付きでしたが、すがすがしい気持ちでスタートを切ることが出来ました。

本年も、皆様、どうぞ、よろしくお願い致します^^